「退職の話、同僚に先に言っちゃっても大丈夫?」

そんな不安を感じたことはありませんか?多くの人が、辞める意思をつい話したことで、上司や職場との信頼にヒビが入る経験をしています。

実は、「退職は周りに言うな」にはきちんとした理由があるのです。本記事では、トラブルを未然に防ぐために必要な順序や配慮の仕方を解説します。

上司との関係を悪化させず、同僚にも迷惑をかけずに円満に退職できる“伝え方の方”が明確になります。

この記事を読めば、次のステージに気持ちよく進める準備が整い、最後まで信頼される人として送り出される未来が手に入ります。

- なぜ退職の話を周囲に言うとトラブルになるのかが分かる

- 上司より先に同僚に伝えることのリスクが理解できる

- 退職時に信頼を守るための伝える順番がわかる

- 円満退職に必要な具体的な配慮と行動が見えてくる

動画で記事内容を知りたい方は ↓↓こちら↓↓

▶ 今すぐ年金と生活費のズレを見える化する(無料3分診断)はこちら

▶ 安心して学べる女性限定マネーセミナーに申し込む(無料)はこちら

退職は周りに言うなとされる理由とその注意点

退職の話は職場で慎重に扱う必要があります。

言うタイミングや相手を間違えると、人間関係や仕事に悪影響が出ることもあります。

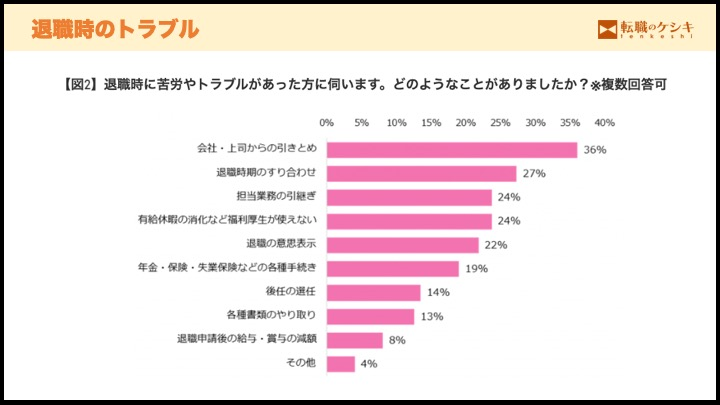

退職の話は、誰にいつ伝えるかでトラブルになることがあります。

- 上司の信頼を失うリスクがある

- 同僚との関係に気まずさが生まれる

- 会社の空気が悪くなる場合がある

- 軽率な判断がトラブルを招く

- うっかり発言が問題になる

退職の話は、思わぬところで誤解を生みやすいです。

小さな発言が社内で大きな騒ぎになることもあります。

ここからは、退職の話を周囲に伝える際の注意点を詳しく見ていきましょう。

上司より先に伝える「場合」のリスクを徹底解説

- 上司に後から伝わると信頼が一気に失われる

- 社内評価に悪影響が出る可能性がある

- 感情的な対応をされることもある

- 引き止めが強くなる要因にもなり得る

退職の意思を上司よりも先に他の人に伝えてしまうことは、大きなリスクを伴います。

一度でもこの順序を誤ると、以降の職場での立場が不安定になる可能性があるため注意が必要です。

上司があなたの退職について「噂」で知ることになれば、それは報告を怠ったと受け取られ、「信頼に足る社員ではない」と判断されることが少なくありません。

このような状況では、上司の態度が急変したり、協力的でなくなったりするなど、人間関係が悪化することもあります。

また、正式なルートを無視したことで、退職届の提出や引き継ぎの進行がスムーズに行えなくなるリスクもあります。

最悪の場合、会社側から「円満退職ではなかった」とみなされ、次の転職先への紹介や推薦に不利になる可能性もあるでしょう。

こうしたリスクを避けるには、まず直属の上司に退職の意思を伝えることが基本です。

会議後など、落ち着いたタイミングで「少しお話したいことがあるのですが」と切り出すことで、無用な混乱を防げます。

退職の話は順番がすべて。信頼を失わないためにも、上司への報告を最優先にしましょう。

【事例1】人事に先に相談され、上司の信頼が崩壊したケース

ある中堅メーカーで、営業部の社員Aさんが退職を決意しました。

しかし直属の上司には何も言わず、先に人事部へ退職相談のメールを送信。

Aさんとしては「公平な立場で相談に乗ってほしかった」という理由でした。

人事担当者は「上司には伝えてあると思っていた」ため、退職処理の話を上司に持ちかけたことで事態が発覚します。

突然の話に驚いた上司は、「なぜ自分に何の相談もなかったのか」「信用されていなかったのか」と激しく動揺。

結果的に、その上司はAさんの退職手続きを最小限に留め、引き継ぎ協力も事務的にとどめる姿勢に転じました。

さらに上司側の立場では「自分の部下が何の連絡もなく辞める」という事実は、マネジメント能力に疑問符を持たれる要因にもなります。

部門全体の評価にも影響が及び、組織内の信頼構造に大きなひびが入る結果となりました。

このようなケースでは、社員本人だけでなく、部署・上司・組織全体が「なぜ順序を守らなかったのか」という不満を抱え続けることになります。

【事例2】退職話がチャットで流出し、チームが分裂しかけた事例

IT系企業のある開発チームでの話です。

エンジニアのBさんは退職を決意したものの、直属のマネージャーではなく、チーム内のチャットで親しいメンバーに「次のプロジェクトには関わらないと思う」とメッセージを送信。

冗談半分のつもりだったものの、「それって辞めるってこと?」と憶測が広がり、非公式な退職話が一気に社内チャット上で拡散。

マネージャーの耳に入ったときには、すでに複数人が「Bさん抜けたらこの機能どうする?」と対応に動き出しており、チーム全体が混乱。

マネージャーは「知らされていないのに、全体には伝わっていた」という立場に置かれ、自分の存在意義や管理能力に疑問を持たれたと感じるようになりました。

この結果、チーム内に派閥的な空気が生まれ、後任との連携や引き継ぎの精度が著しく低下。

最終的にはBさんの退職後、プロジェクトの進行に1か月以上の遅れが発生しました。

このような「情報の拡散ルートを誤ること」が、チームの信頼を根本から壊す引き金になるのです。

退職を伝えたい「同僚」への気持ちとトラブルの関係

- 同僚に先に話すと情報が広まりやすい

- 無意識に人間関係が崩れるリスクがある

- 引き継ぎや業務分担で不満が出やすい

- 感情よりも冷静な判断が求められる

信頼している同僚に退職を伝えたいと思うのは自然な感情です。

しかし、この「つい伝えたくなる気持ち」がトラブルのきっかけになりやすいことを忘れてはいけません。

同僚に退職を話すことで、自分の気持ちが少し軽くなることもあるでしょう。

ただし、その話は思いもよらぬ速度で職場全体に広がる可能性があります。

人は悪意がなくても、面白い話や驚く情報は他人に話したくなるものです。

その結果、退職理由や退職時期が誤って広まり、職場の雰囲気が悪化することも少なくありません。

さらに、「辞める人」として早くから認識されると、業務の割り振りや人間関係に微妙なズレが生まれます。

仕事を任されなくなったり、周囲が距離を置いたりすることで、精神的にもつらい状況になりやすいのです。

実際、引き継ぎ前に退職の話が漏れてしまったことで、他の社員からの不満や陰口が増えたというケースも報告されています。

退職の報告は、まず正式な順序に沿って伝えることが、職場の安定と自分のメンタルを守るために不可欠です。

同僚との信頼関係を保ちたいなら、退職の話は「順番」と「伝える範囲」を意識しましょう。

【事例1】退職を伝えたことで、同僚の昇進話が取り消された

社員Aさんは、自身の退職の意思が固まり、長年苦楽を共にした同僚Bさんにいち早く話しました。

Bさんは驚きつつも、「最後まで頑張ろう」と前向きに受け止めてくれたとのこと。

ところがその数日後、Bさんが内々で進められていた昇進候補から外されたという話が聞こえてきました。

理由は「Aさんが辞めることを知っていたのに、上に報告しなかった」という、“組織内の情報管理”に対する疑念でした。

BさんはAさんとの信頼関係を優先して口をつぐんでいただけなのに、それが「情報を握っていた」としてマイナスに捉えられてしまったのです。

Aさんは後から強い罪悪感を抱くことに。

「信頼して話したつもりが、Bさんのキャリアに影を落とす結果になってしまった」と語っています。

このケースの教訓は、“相手が抱える立場や評価”まで想像して行動する必要がある“という点です。

善意であっても、社内では“情報共有のあり方”が問われる場面もあることを忘れてはなりません。

【事例2】雑談で話した退職の噂が取引先に漏れ、大口契約が止まった

社員Cさんは同じチームの同僚Dさんに退職予定を話しました。

Dさんも社歴が長く、情報を外に出すような人ではなかったため、Cさんは「社内限定の話」のつもりで軽く伝えたのです。

ところが、Dさんの別の飲み仲間に取引先の社員がおり、雑談の延長で「そういえばCさん辞めるって言ってたよ」と言ってしまいました。

その情報が取引先の担当者の耳に入り、「それなら契約の継続を検討し直したい」と事態が急展開。

本来数百万円規模だった取引がストップし、営業部全体が混乱する結果となりました。

CさんもDさんも悪意はなく、「ちょっとした会話」で済ませたつもりでした。

ですが、退職情報というのは社内だけで完結しない影響力を持つのです。

この一件を通して、Cさんは「退職の話は“個人の都合”ではなく、企業全体に波及する情報”であることを実感した」と話しています。

【事例3】信頼していた同僚に話したら、社内中に噂が広がった

ある社員Aさんは、長年働いた会社を退職する決意を固め、正式な手続きを始める前に、仲の良い同僚Bさんにだけその話を伝えました。

「まだ内緒にしておいてね」と口止めしたものの、Bさんは別の同僚に軽く話してしまい、それが瞬く間に社内へ拡散。

数日後には関係のない部署の社員からも「辞めるんだって?」と声をかけられ、本人は驚くと同時に困惑しました。

最も問題だったのは、直属の上司がその噂を耳にしたことです。

Aさんから直接聞く前に情報が入ったことで、「なぜ私に先に言わなかったのか」と上司は不信感を抱き、以後の関係がぎこちなくなってしまいました。

このケースでの失敗点は、「話す順番」と「口外リスクの甘さ」にあります。

どれだけ信頼している人でも、社内では思わぬかたちで情報が漏れるもの。

退職の話は、まず直属の上司に正式に伝えてからという順番を守ることが最も重要です。

【事例4】業務のピーク時に突然伝えたら、チーム全体が混乱した

社員Cさんが繁忙期真っ只中のタイミングで突然退職の意志を上司に伝えました。

「もう限界です。来月で辞めたいです」とストレートに伝えた結果、上司は驚きとともに困惑。

すぐに引き継ぎや後任の手配に追われ、チーム内でも混乱が広がりました。

同僚たちからは、「いきなりすぎる」「無責任じゃないか」という不満の声が上がり、Cさんはその後の1か月を非常に気まずい雰囲気の中で過ごすことに。

それまで高く評価されていたにもかかわらず、最後には「空気を読めない人」といった印象だけが残ってしまいました。

この失敗の要因は、「タイミングへの配慮の欠如」です。

どんなに退職の意思が強くても、チームの状況や業務の繁忙期を考慮する姿勢がないままの報告は、自己中心的に受け取られやすくなります。

「会社」の空気を悪くしないために気をつける点

- 退職の話が広まると空気が悪くなる可能性がある

- 言う相手とタイミングに注意が必要

- 不満や陰口が発生するリスクもある

- 職場全体に配慮する姿勢が評価につながる

退職の話題は、言い方や広がり方によって「会社」全体の雰囲気を左右します。

それまで円滑だった職場の空気が、たった一言の発言でギスギスしたものになってしまうケースは決して少なくありません。

まず意識したいのが、周囲の社員や同僚への配慮です。

退職の話を早く伝えすぎると、周囲は「仕事を押し付けられるのでは」と不安になります。

実際、「自分の負担が増える」「なぜ急に?」という感情から、陰で不満を漏らす人も出てきます。

さらに、退職を「愚痴のように話す」と空気はさらに悪化します。

職場を離れる理由がどれほど正当なものであっても、在職中の環境を否定するような発言は控えるべきです。

こうした不用意な言動は、企業文化や人間関係を崩す要因となりかねません。

ここで重要なのは、「どのように退職の意志を見せるか」だけでなく、「見せないようにする場面を判断する力」でもあります。

社内全体の雰囲気や他の社員の立場に思いを巡らせ、慎重に行動することで、評価が下がるリスクを避けることができます。

退職の意思が固まっていても、周囲への配慮を忘れないことで、最後まで信頼を保つことができます。

空気を悪くしないための「前向きな退職理由」例(社内向け)

| 退職理由例 | 補足説明・伝え方のヒント |

|---|---|

| スキルアップのため | 「今後は◯◯の専門スキルを深めて、次のステージに進みたいと考えています」など |

| 新しい環境で挑戦したいため | 「今までとは異なる環境で、ゼロから再スタートして自分を試したい」 |

| 長年の夢を実現するため | 「実は昔から◯◯という夢があり、ようやく一歩踏み出す決意ができました」 |

| 地元や家庭の事情により | 「家族の近くで暮らす必要が出てきたため、やむを得ず退職を決断しました」 |

| 健康・生活バランスを見直すため | 「体調や働き方を見直す時期だと感じ、より自分に合った働き方を選びたいと考えました」 |

| 専門性の高い分野に進みたいため | 「今後は特定分野に絞って専門性を高めていきたいと考えています」 |

「自己判断」で言う前に知っておきたい注意ポイント

- 勝手な判断はトラブルのもとになる

- 正しい手順と社内ルールを確認すべき

- 自分の都合だけで話すと評価が下がる

- 円満退職には客観的な視点が欠かせない

退職に関する話は、自分だけの判断で動いてしまうと予期せぬ問題を招くことがあります。

特に注意したいのが、「もう辞めると決めたから話してもいい」といった軽率な行動です。

このような自己判断での言動は、職場の信頼関係や上司との関係を壊すリスクがあります。

会社にはそれぞれ、退職までのフローや提出すべき書類、相談の順番などが定められています。

それを無視して進めると、「自己中心的な社員」という評価を受けかねません。

また、自分の感情だけを優先した伝え方をしてしまうと、相手に悪い印象を与えることもあります。

例えば、「こんな環境もう嫌だ」と話してしまえば、社内での居場所がなくなることもあり得ます。

退職はあくまで「業務の一区切り」であり、関係者への影響も大きいため、冷静に進める必要があります。

信頼される社会人としての行動を意識し、必要なタイミングで、必要な相手に、正しい手順で伝えることが大切です。

退職の話は感情で判断せず、社内ルールと相手の立場を意識して動きましょう。

【事例1】転職活動中に内通者扱いされ、孤立したケース

社員Xさんは営業部で10年勤務していた中堅社員。

転職活動を開始し、まだ正式に退職を決意したわけではないが、親しい同僚に「面接をいくつか受けている」と話しました。

その話を聞いた同僚が悪気なく「Xさん転職活動してるらしいよ」と別の同僚に共有。

結果、チーム内で「もう気持ちは会社にない人」と見なされ、徐々に会議で意見を求められなくなったり、重要な仕事から外されたりするようになりました。

さらに直属の上司はその話を噂で知ることとなり、「もう辞める気なら引き継ぎを進めるか」と本人に無断で業務を振り替える準備を始めていました。

転職が確定していなかったXさんにとって、「話したこと」だけで周囲から孤立し、居場所がなくなる結果に。

上司に正式に伝える前に退職の意志を“察知”されたことが、会社内での評価や居心地を一気に変えてしまったのです。

あのとき、ちゃんと誰かに相談していたら…

そんな後悔を抱える前に、今のあなたに本当に必要な保険・お金のことを、プロと一緒に整理しませんか?

転職・退職のタイミングでこそ、未来の安心はつくれます。

全国対応・オンラインOK・無理な勧誘一切なし。

信頼できるプロとじっくり話せる“無料の個別相談”を、ぜひ今のうちに。

「つい」言ってしまったときに起こる問題と対処法

- 一度広まると取り消しがきかない

- 噂や誤解が発生しやすい

- 上司との関係悪化のリスクが高まる

- 対処には冷静な対応とフォローが必要

「誰にも言わないでね」と伝えたつもりでも、退職の話は一度口に出すとあっという間に広まってしまいます。

これは、「つい」言ってしまった一言が思わぬトラブルを招く典型例です。

特に、まだ上司に話していない段階で同僚に退職を打ち明けた場合、情報が先に拡散されることがあります。

そして最悪の場合、上司の耳に入ったときにはすでに「なぜ俺には言わないんだ」という不信感が生まれてしまいます。

こうした状況では、自分の意思や状況を正しく伝えることが難しくなり、職場内で孤立する原因にもなりかねません。

噂によって「もうやる気がない人」と見なされたり、「勝手なことをする人」というレッテルを貼られることもあるでしょう。

このような場合の対処法としては、まず落ち着いて上司に直接報告することが最優先です。

「情報が先に漏れてしまったことへの謝罪」や「誤解のないように直接伝えたかった」など、誠実な対応が大切です。

そのうえで、同僚にも「正式な手続きはこれから行う」とフォローしておくことで、信頼を完全に失うのを防ぐことができます。

うっかり退職を口にしてしまったら、すぐに誠実な対応で信頼回復に努めましょう。

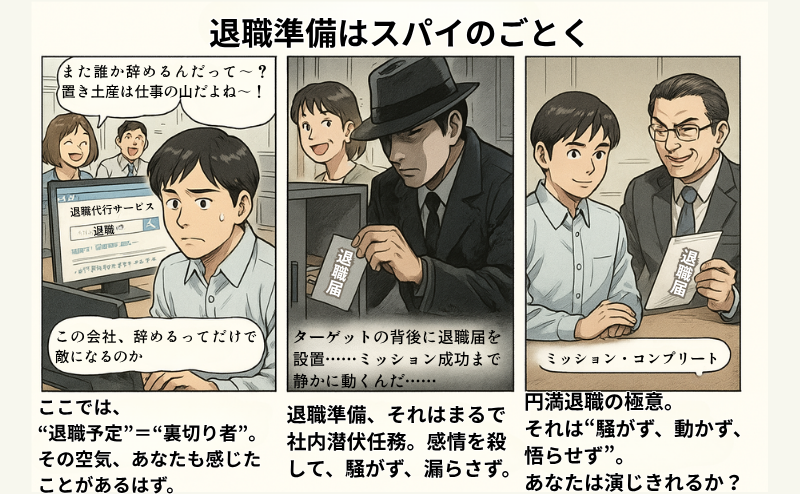

退職を周囲に言わず円満に進めるための準備と方法

退職を円満に進めるには、静かに準備を進めることが大切です。

無駄なトラブルを避けるためには、伝える相手やタイミングをよく考える必要があります。

退職はこっそりと準備をして、正しいタイミングで伝えると円満に進みますよ。

- 退職の伝える時期を選ぶ

- 伝え方の工夫をする

- 人への気配りを忘れない

- しっかり準備しておく

- 円満退職のコツを知る

- 次へ進む準備を整える

退職を急に伝えると、トラブルや誤解を招くことがあります。

正しい順序と方法で伝えることで、気持ちよく退職ができます。

これから紹介する内容を参考に、円満退職を目指していきましょう。

退職を伝えるタイミングは「前」か「後」かが重要

- 退職の伝え方は「いつ」が最も重要な要素

- 早すぎても遅すぎても職場に影響を与える

- 引き継ぎや業務の段取りにも大きく関わる

- 最適な時期は一般的に「2か月前」が目安

退職の意志を伝えるタイミングによって、その後の職場環境や自分自身の評価が大きく変わることがあります。

「前」に伝えすぎれば空気が重くなり、「後」すぎれば引き継ぎが雑になる可能性があります。

例えば、3か月以上も前に退職を伝えると、上司や同僚は気を使い続けることになり、周囲との距離が生まれやすくなります。

一方で、退職日の直前に伝えた場合、引き継ぎや業務整理が間に合わず、職場に混乱を招くおそれがあります。

最適とされるのは「退職希望日の2か月前」です。

このタイミングであれば、会社としても後任の選定や業務の再配置を計画的に進めることができ、円満に退職しやすくなります。

また、2か月あれば有給休暇の消化スケジュールも調整しやすくなります。

特に50代でキャリアの最終章を迎えようとしている人にとっては、退職時の印象が「次の転職」に影響することもあるため、丁寧な段取りが不可欠です。

「いつ伝えるか」は退職の成否を左右します。2か月前を目安に動くことで、自分も周囲もスムーズに対応できます。

退職準備チェックリスト

【セクション1】退職を決意したら(1〜2ヶ月前)

| タスク内容 | 詳細メモ・目的例 |

|---|---|

| 退職理由を言語化 | 感情ではなく論理的に説明できるようにする |

| 辞めるタイミングを検討 | 繁忙期を避け、引き継ぎ・有給消化も考慮する |

| 上司との面談アポを取る | 直属の上司に最初に伝えることが信頼維持のカギ |

| 伝える内容を事前に整理 | 前向きな言い回しや退職理由を準備しておく |

【セクション2】退職届提出後〜最終出社まで

| タスク内容 | 詳細メモ・目的例 |

|---|---|

| 退職届の作成と提出 | 所定フォーマット・退職日を明記し提出 |

| 業務の引き継ぎ内容を洗い出す | 業務リスト・マニュアル化を並行して行う |

| 後任と引き継ぎスケジュール調整 | 相手の予定も考慮しながら余裕を持って割り振る |

| 社内挨拶や連携先への周知 | 他部署やプロジェクトメンバーには早めに一言かけておく |

| 社外関係者の引き継ぎ対応 | 上司と連携して連絡時期や担当者紹介文を用意 |

| 有給の取得申請 | 最終出社日から逆算してスムーズに消化 |

| 会社備品・PC等の返却準備 | 貸与物のチェックリストを作っておく |

【セクション3】最終出社日〜退職後

| タスク内容 | 詳細メモ・目的例 |

|---|---|

| 社内チャット・ツール整理 | 個人データ削除・アカウント引き継ぎなどを忘れず対応 |

| 感謝メールの作成と送信 | 全体向け+個別向けの2パターンを用意 |

| 離職票・源泉徴収票を受け取る | 会社から郵送される場合もあるので確認 |

| 健康保険・年金などの手続き | 市役所・ハローワークで必要な書類を申請 |

| 転職活動・次のキャリア準備 | 求職活動 or 休養・学び直しなど方向性に応じて |

| 退職代行や支援制度の振り返り | もし使った場合、今後の自分の判断軸としてまとめておく |

「伝え方」の工夫で退職時の評価を下げない方法

- 退職の伝え方一つで信頼や評価が変わる

- 感情的な発言は避け、前向きな理由を伝える

- 上司の立場に配慮する姿勢が重要

- 面談の形式で丁寧に話すことが効果的

退職は誰にとっても一大イベントですが、伝え方によっては長年築いてきた信頼が一気に崩れることもあります。

だからこそ、言葉の選び方や伝える姿勢には細心の注意が必要です。

まず避けるべきは、「不満」を前面に出した言い方です。

たとえば「もうこの会社ではやっていけません」「今の仕事に不満があります」と伝えてしまうと、感情的で未熟な印象を与えてしまいます。

その代わりに、「新しい環境でさらにキャリアを広げたい」「今後は違う分野で自己成長を目指したい」など、前向きな動機を主軸に据えて話すことが大切です。

このように伝えることで、会社側も納得しやすくなり、評価や関係性を崩さずに済む可能性が高まります。

また、上司に伝える際は、メールでアポイントを取ってから静かな場所で面談形式にするのが効果的です。

「お時間をいただきたいのですが」と一言添えるだけで、誠実さが伝わりやすくなります。

退職は去る側だけでなく、残される側の気持ちにも配慮すべきものです。

この姿勢が、結果的にあなたの評価を高める材料になるでしょう。

退職を伝える場面こそ、自分の人間性が試される瞬間です。相手への思いやりを忘れず、丁寧に伝えましょう。

万一、上司からの引き止めに対する説得力ある切り返し例のパターンをあげました。

- 【引き止め①】「君が辞めたら現場が回らないんだよ」

-

私が抜けることで職場にご負担をかけてしまうことは、私自身も重々承知しています。

だからこそ、今後に影響が出ないように、業務マニュアルの整備や口頭での引き継ぎだけでなく、後任の方へのサポート体制についても細かく準備を進めております。

これまでお世話になった職場ですから、最後まで誠意をもって対応させていただきたいと考えております。 - 【引き止め②】「急に辞めるのは無責任じゃないか?」

-

ごもっともなご意見だと思います。突然のように見えるかもしれませんが、実際はかなり前から悩み続け、ようやく自分なりに答えを出しました。

もちろん職場の状況も鑑み、退職日までに最大限の引き継ぎと整理を行うつもりです。

無責任というご指摘をいただかないよう、円滑な業務継続のために何ができるかも考えて動いております。 - 【引き止め③】「待遇は改善できるから、残ってくれないか?」

-

そのようなお言葉をいただけるのは本当にありがたいです。

しかし、今回の退職は給与や待遇だけが理由ではなく、自分自身の将来やキャリアを長期的に見つめ直した結果の決断です。

もっと新しい分野に挑戦し、未知の環境に飛び込むことで成長していきたいという思いが強くなったため、気持ちは変わりません。 - 【引き止め④】「今じゃなくて、あと半年後じゃダメなのか?」

-

たしかに、現場の都合として今は難しい時期だというのは理解しております。

ただ、私自身のキャリア上、この時期を逃すと新たなチャレンジがしづらくなる事情もあり、このタイミングでの退職を決めました。

業務に支障が出ないよう調整可能な部分は柔軟に対応しますので、どうかご理解いただけますと幸いです。 - 【引き止め⑤】「今まで育ててきたんだから、恩返ししてくれても…」

-

そのように見てくださっていたこと、本当にありがたく思っています。

お世話になったことは間違いなく私の中に刻まれていますし、感謝の気持ちも変わりません。

その恩を無駄にしないためにも、今回の決断をしっかりと行動に移し、自分の成長をもって“結果で恩返し”したいと考えています。

「人」に配慮することで成功しやすくなる退職手順

- 周囲の感情や立場を理解して行動することが重要

- 自分本位な進め方はトラブルを招きやすい

- 引き継ぎの工夫が印象を大きく左右する

- 最後まで「良い社員」としての姿勢を保つ

退職を円満に進めるには、「手順」よりも「人間関係」を意識することがカギになります。

いかに正しい流れで辞めたとしても、人への配慮が欠けていればスムーズに進まないこともあるからです。

例えば、自分が退職することで周囲の「仕事」が増える場合、そのままにしておくと不満が生まれます。

だからこそ、業務の引き継ぎは丁寧に行い、同僚や後任者の負担を最小限に抑える努力が求められます。

また、上司や関係部署に対しても、ただ報告するだけでなく「これまでお世話になりました」と一言添えるだけで、円満な印象を残しやすくなります。

このような心遣いは、将来的に再び関わる場面が訪れた際にもプラスに働くでしょう。

退職は「終わり」ではなく「次」へのスタートでもあります。

その節目をしっかりと締めくくるためには、手続き以上に「人に対する敬意」が大切なのです。

職場の人間関係を大切にすることで、退職後も良い関係を保ちやすくなります。最後まで誠意を持って行動しましょう。

「準備」不足で退職に失敗しないためにやるべきこと

- 退職前の「準備」は職場・自分・上司すべてに必要

- 退職理由や退職届の作成も早めに進めておく

- 引き継ぎ資料の作成はスムーズな退職に直結する

- 感情に流されず、冷静に計画を立てることが重要

退職を考え始めたとき、気持ちが先走って準備をおろそかにしてしまう人は少なくありません。

しかし、実際に「準備不足」で退職がトラブルに発展するケースは非常に多いのです。

まずやるべきことは、自分の退職理由を明確にしておくことです。

「なぜ辞めるのか」「将来どうしたいのか」を自分の中で整理することで、上司への説明もスムーズになり、感情的なやり取りを避けられます。

また、退職届の書き方や提出時期も確認しておきましょう。

会社によっては独自のフォーマットや提出先が決まっている場合もあるため、労務担当や就業規則を事前にチェックしておくと安心です。

さらに、引き継ぎ資料の準備は非常に重要です。

自分が担当していた業務の流れや使用していたツール、連絡先リストなどをまとめることで、退職後の職場の混乱を最小限に抑えられます。

このような心遣いは、「良い印象」を残すことにもつながります。

退職は準備が9割。感情で動く前に、手順と心構えを固めておくことで、後悔のない決断ができます。

退職前にやるべき準備リスト【失敗しない7ステップ】

「辞めたい」の感情だけではなく、なぜ辞めるのかを論理的に言語化しておきましょう。

曖昧な理由だと上司との面談で説得されたり、引き止められる要因になります。

例:「キャリアアップのために異業種に挑戦したい」「家族の介護のために地元に戻る」など。

繁忙期や大きなプロジェクト期間を避けることが円満退職の鍵です。

最低でも「退職希望日の2か月前」に申し出るのが理想。

有給の消化を希望する場合は、さらに余裕を持ちましょう。

退職の話は必ず直属の上司に一番に伝えること。

先に同僚に話すと、噂が広がって信頼を失うリスクがあります。

落ち着いたタイミングで「お話ししたいことがあるのですが」と伝えましょう。

「口頭で済ませる」のはNG。文書・データで渡せる形にすることが必須です。

業務フロー・顧客対応履歴・ツールの使用マニュアルなど、次の担当者が困らないよう整備しましょう。

担当している取引先や社外関係者には、会社側から正式に伝えるタイミングもあります。

自分からフライング連絡は避け、上司や人事と連携して段取りを整えましょう。

退職後の健康保険・年金・失業保険の扱いは事前にチェックしておくべきポイントです。

会社から受け取る書類(離職票、源泉徴収票など)の確認も忘れずに。

退職代行などを利用する場合でも、この部分だけは自分で把握しておくと安心です。

最終出勤日や挨拶メールで、関わってくれた人たちへの感謝を伝えるのが社会人としてのマナーです。

書き方に悩む方は、上司用・全体用の感謝メールのテンプレートを用意しておくと便利です

「解説」付き!退職を円満に進めるポイントまとめ

- 円満退職には「順番」「伝え方」「タイミング」が欠かせない

- 上司への伝達は最初に、かつ丁寧に行う

- 引き継ぎや感謝の気持ちを忘れずに伝える

- 職場の空気を乱さない工夫が成功のカギ

退職を円満に進めるには、単に辞意を伝えるだけでは不十分です。

相手にどう伝えるか、社内でどう振る舞うかによって、あなたの退職は「スムーズな卒業」になるか「後味の悪い別れ」になるかが決まります。

まず第一に大切なのが、直属の「上司」に最初に退職の意向を伝えることです。

同僚や後輩に先に話してしまうと、上司の立場を傷つけ、信頼関係を壊す恐れがあります。

話す際には面談形式を選び、「お時間よろしいでしょうか」と事前に丁寧に依頼するのが効果的です。

次に、伝えるタイミングは退職の2か月前が理想的です。

有給休暇の消化や引き継ぎの準備期間を確保することで、会社もあなたも余裕をもって動けます。

引き継ぎにおいては、業務内容の整理だけでなく、メールテンプレートや社内システムの操作手順もまとめておくと後任者が助かります。

さらに、退職日が近づいたら、お世話になった人々に対して「感謝の気持ち」をしっかりと伝えることも忘れないようにしましょう。

このような基本を押さえていれば、職場に迷惑をかけることなく、新たな一歩を踏み出せるはずです。

退職は最後の「自己紹介」の場です。丁寧に、誠実に対応することで、次のステージでも好印象を残せます。

【事例1】心からの感謝と「学び」を社内全体に向けて伝えるメール(真摯・丁寧)

件名:退職のごあいさつと感謝の気持ちを込めて

本文:

関係各位の皆さま

お疲れさまです。

私事で恐縮ですが、このたび〇月〇日をもって退職させていただくこととなりました。

在籍中は、さまざまな方に支えていただき、本当にありがとうございました。

日々の業務の中で、多くの学びや気づきを得ることができました。

それは、知識や経験だけでなく、働く姿勢や人との接し方まで――どれもこれも、今後の人生で大切にしたい財産です。

どの部署の方とも、何気ない会話の中に温かさを感じることが多く、ここで過ごした時間がいかに貴重だったかを実感しています。

困ったときに声をかけてくださったこと、背中を押していただいた言葉、さりげないフォローや笑顔。

一つひとつに、心から感謝申し上げます。

これからは新たな道を歩むことになりますが、ここで学んだすべてが私の背中を押してくれると信じています。

この場を借りて、深く御礼申し上げます。ありがとうございました。

皆さまのますますのご活躍とご健康を心よりお祈りいたします。

〇〇〇〇

【事例2】社内全員に向けて、少しユーモアを交えた印象的なメール(フランク寄り・でも感動)

件名:皆さんと過ごした時間に、最大級の感謝を込めて

本文:

社内の皆さまへ

お疲れさまです。

このたび私〇〇は、〇月〇日をもって退職する運びとなりました。

何からお伝えすれば良いのか迷いますが……

この職場で出会えた皆さんのおかげで、「働くってこういうことか」と思える日々を過ごすことができました。

ときに笑って、ときに焦って、ときにやさしさに救われながら、ずっと走り抜けてこられたのは皆さんのおかげです。

プロジェクトの山場、予期せぬトラブル、ランチの雑談、深夜のメール対応、すべてが自分の血肉になっています。

一人では何もできなかったけれど、皆さんとだったからここまで来られました。

この職場で「いろんな人と、いろんな温度でぶつかり合えた」ことが、心から誇りです。

感謝してもしきれません。

これから新しい環境に飛び込みますが、もしどこかで再会できることがあれば、また笑ってお話できたら嬉しいです。

本当にありがとうございました。心からの敬意と感謝を込めて。

〇〇〇〇

「次」に進むために退職をスマートに終える方法

- 新しい道に向かうには「前の環境を整える」ことが先

- 最後まで責任感を持って仕事に取り組む姿勢が重要

- 退職日までの行動が将来に影響することもある

- 転職活動との両立を意識して、段取り良く進める

新しいキャリアを見据えて退職する場合、いかにスマートに退職できるかがその後の転職活動や職場評価に影響します。

「次」に進むための第一歩は、今の環境を丁寧に終えることにあります。

退職を決めた時点で気が緩んでしまい、業務に対する責任感が薄れる人もいますが、これは非常に危険です。

退職の噂は周囲に広まりやすく、「あの人は辞めるってわかった途端に手を抜いた」と言われることもあります。

そこで重要になるのが、最後まで責任感ある態度で仕事に向き合うことです。

退職日までしっかりと働き、引き継ぎやチームのフォローに積極的に関わる姿勢を見せることで、良い印象を残せます。

また、転職活動と並行して進める場合は、情報管理にも注意しましょう。

新しい会社との面接や書類提出などがある中で、現職の業務もおろそかにしないよう、スケジュールをしっかり組む必要があります。

退職は「逃げる」ものではなく、「成長の通過点」としてスマートに扱うことが、自分の価値をさらに高めることにつながります。

退職は終わりではなく、スタートラインです。次へ進むあなた自身のためにも、後ろ姿を丁寧に整えましょう。

「退職して、これからどうする?」女性なら特に心配です。

不安と希望が入り混じる今こそ、自分らしい人生設計を始めるチャンスです。

この無料セミナーでは、将来の「働き方」や「お金の不安」を一緒に整理でき、自分だけの答えが見えてきます。

参加は自宅からオンラインでOK。無理な勧誘なし、質問もし放題の安心環境です。

まとめ:退職はなぜ「周りに言うな」と言われるのか?その本当の意味とは

退職を決めたとき、真っ先に誰かに打ち明けたくなるのは自然な気持ちです。

特に仲のいい同僚や信頼している人には、本音を話したくなるでしょう。しかしその一言が、思わぬ誤解や混乱を招く原因になることがあります。

情報は意図せず広がり、退職理由が歪んで伝わったり、職場の空気が重くなってしまうこともあります。特に、上司に伝える前に周囲へ話してしまうと、「報連相ができない人」として信頼を失う可能性すらあります。

退職は、労働者としての権利であり、自分自身の人生を切り拓くための決断です。だからこそ、自分が提供してきた仕事に責任を持ち、周囲に不安や迷惑を与えない配慮が必要です。

「退職は周りに言うな」と言われるのは、ただ口をつぐむことではなく、信頼関係を守るための準備行動なのです。

また、退職は「言わない」ことがゴールではありません。

“適切なタイミング”と“正しい準備”が、あなたの信頼と未来を守ります。

でも、「何から始めればいいかわからない」――そう感じたら、頼れるプロや専門サービスを使うのも一つの選択肢です。

以下は、退職前後に特に相談が多い2つのテーマ。

それぞれ無料で利用できるので、今すぐ活用しておくのがおすすめです。

無料でプロと話せる「保険とお金の個別相談」

保険の見直しや将来の家計不安、転職までの備え…

一人で悩まず、お金の専門家とマンツーマンで相談できます。

オンライン対応・無理な勧誘なし。あなたにぴったりの解決策が見つかるはずです。

キャリアとマネーの「無料セミナー」で人生を再設計

「このままでいいのかな」「次のキャリア、どう選べばいい?」

そんな不安をプロの講師と一緒に考えられるセミナーが開催中です。

自宅から気軽に参加できて、質問も自由。参加者満足度も高く、口コミでも好評です。

✅ よくある質問・困ったときの対処法(Q&A形式)

Q1. 退職のことを「つい」同僚に話してしまいました。もう手遅れでしょうか?

A. まだ取り返せます。噂が広まる前に、直属の上司に事実を自分の言葉で伝えることが最優先です。

「まだ検討段階であること」「詳細は上司にだけ伝えるようお願いしたいこと」を同僚にも丁寧に伝えておくと、無用な広がりを防げる可能性があります。

Q2. 上司が怖くて退職を切り出しづらいです。どうすればいいですか?

A. 怖い上司には「急に切り出さない」「感情を入れない」のが鉄則です。

まずはメールやチャットで「お時間いただきたい件があります」と事前にアポを取り、冷静かつ丁寧な言葉で意志を伝えると、トラブルを避けやすくなります。退職代行を検討するのも一つの手段です。

Q3. 退職理由はどこまで正直に伝えるべきですか?

A. 不満が理由でも、会社や人への批判は避けるべきです。

代わりに「自己成長」「新たな挑戦」「生活環境の変化」など、前向きかつ納得されやすい理由を選ぶのが賢明です。印象が悪くならないように言葉を選びましょう。

Q4. 退職日までに引き継ぎが間に合いそうにありません。どうしたらいいですか?

A. 引き継ぎが完璧でなくても、「残された人が困らない資料作成」が重要です。

業務マニュアルやチェックリストを作り、後任者が読みながら対応できる形にすることで、フォローの負担を最小限に抑えられます。

Q5. 退職の意思を伝えたら、急に態度が冷たくなりました。どう対応すべき?

A. 残念ながらよくある現象ですが、こちらが誠実な姿勢を保つことが大切です。

引き継ぎや挨拶を丁寧にこなし、最後まで責任を果たすことで、「辞め方がきれいだった」と印象が変わることもあります。自分の価値は自分で守りましょう。