「老後 一人ぼっち 女性」という言葉に胸を締めつけられるのは、あなただけではありません。

独身女性として迎える老後には、不安や孤独感、介護やお金の問題など考えることがたくさんあります。でも今からできることが、きっとあります。

このブログでは、安心して暮らすための方法や支援の情報、時間や家の管理、ひとりさまでも前向きに過ごすヒントを紹介します。

本記事を読めば、自分らしい未来へ向けて「おくべき備え」がきっと見えてきます。

- 老後を一人で生きる不安への向き合い方がわかる

- 安心して暮らすために必要な準備がわかる

- 頼れる人や支援サービスの探し方がわかる

- ひとりでも充実した日々を過ごす工夫がわかる

動画で記事内容を知りたい方は ↓↓こちら↓↓

🧾 老後のお金の不安を「数字で可視化」したい方へ

👩💼 お金のことを「優しく学び直したい」方へ

老後 一人ぼっち 女性の不安を減らすために必要なこと

年齢を重ねるごとに、独身女性が抱える老後の不安は増えていきます。

とくに「ひとりぼっちになるかも」という心配は、静かに気持ちを沈ませます。

年をとると、体のことやお金のこと、そして誰にも頼れない気持ちが大きくなります。

- 独身女性の老後の不安とは

- 老後に向けた今からの準備

- 必要な生活費と費用

- 女性が老後に感じるつらさ

- 人とのつながりを大切にする

- 孤独を支える相談先の紹介

ひとりで老後を迎える女性が安心して暮らすには、いくつかの大切なことがあります。

心と生活にゆとりを持つための考え方と、備えておくべきことを見ていきましょう。

まずは、独身女性が老後に感じる不安の中身から整理していきます。

一人ぼっちで暮らす独身女性が感じる不安とは

- 日々の会話が減ることで孤独感が強まる

- 病気やケガのとき頼れる人がいない

- 金銭面で生活が苦しくなることへの不安

- 最期を誰にも看取られず迎える恐怖

一人で老後を迎えることは、自由で気ままな生活が送れる一方で、さまざまな不安を抱える原因にもなります。特に独身女性の場合、結婚や出産などのライフイベントを経験していない人も多く、家族や子どもからのサポートが得られないケースも少なくありません。

日々の生活で最も多く挙げられる不安は、「孤独感」です。長年働いていた人ほど、退職後に人との接点が急激に減り、誰かと話す機会が極端に少なくなります。このような状況では精神的なストレスが溜まりやすく、うつ症状を引き起こす要因にもなり得ます。

また、健康に関する不安も根深いものがあります。例えば、急な発熱や転倒といった場面で、自分ひとりで対応しなければならないという現実は、大きなプレッシャーです。入院や通院が必要になった場合にも、手続きや身の回りのことを任せられる家族がいないと、生活が一気に困難になります。

さらに、金銭面での不安もつきまといます。年金収入だけでは十分な生活費がまかなえず、貯金を取り崩しながら暮らしている人も多く見られます。特に医療費や介護費用は予測が難しく、「いつか必要になるかもしれない」と思いながら不安を抱える方は少なくありません。

一人でいること自体が問題ではなく、「頼れる人がいない状況」が孤立感や不安を増幅させているのです。

誰かと一緒に暮らすことが難しくても、地域の見守り制度や相談窓口を活用することで、安心できる環境を整えることは可能です。人とのつながりを意識的に作るだけでも、心の負担は大きく変わってくるでしょう。

孤独の正体

「自分だけかも」と思っていた不安が、実は多くの人に共通していると知ることで、少し気持ちが軽くなるはずです。

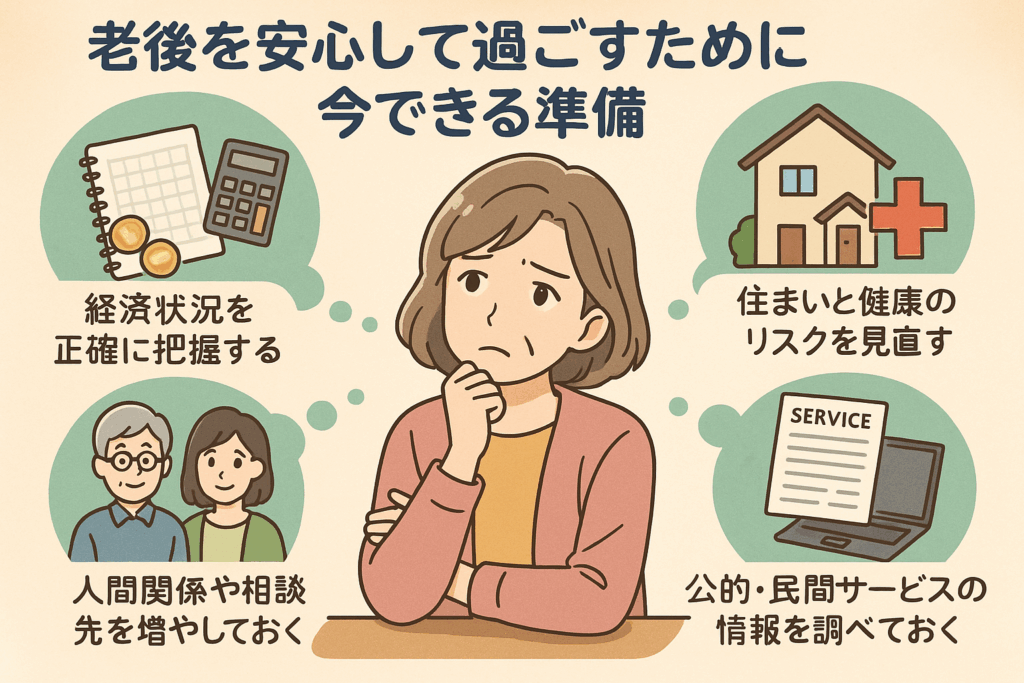

老後を安心して過ごすために今できる準備

- 経済状況を正確に把握する

- 住まいと健康のリスクを見直す

- 人間関係や相談先を増やしておく

- 公的・民間サービスの情報を調べておく

老後の不安を和らげるためには、「今から準備しておくこと」が何より大切です。何をすれば良いか漠然としている方も多いかもしれませんが、ポイントを押さえて行動すれば、年齢に関係なく備えは進められます。

まず取り組んでおきたいのは、収支と資産の「見える化」です。月々の生活費や固定費を確認し、将来的な支出と年金収入とのバランスを把握しましょう。可能であれば、老後に必要となる医療費や介護費も含めた長期的な資金計画を立てるのが理想です。

次に考えておくべきは住まいです。バリアフリー化が必要な住宅に住んでいるか、災害時や緊急時に頼れる支援があるかを点検してください。また、孤独死などのリスクを減らすためにも、見守りサービスや高齢者向け賃貸住宅などの選択肢を事前に知っておくと安心です。

加えて、地域の人とのつながりを意識的に作ることも準備の一つです。友人や知人、近所の方と定期的に連絡を取り合うことで、孤立を防ぐことができます。家族が遠方に住んでいても、地域包括支援センターや福祉窓口など、相談できる場所を持っておけば万一の際にも安心です。

「安心して老後を過ごすための準備」は、誰かに頼るためだけでなく、自分の人生を自分で守る行動でもあります。

特別なことをする必要はありません。生活の中でできる小さな積み重ねが、のちの大きな安心につながります。

老後の備え

小さな準備を積み重ねることが、自分らしい人生を支える土台になります。

老後に必要な生活費と費用の見通しを解説

- 単身世帯の月平均支出は約14〜16万円

- 年金だけでは毎月赤字になるケースが多い

- 医療・介護費用は加齢とともに増加する傾向

- 必要な貯蓄額は1,000万〜2,500万円が目安

老後の生活を安心して送るには、いくらあれば十分なのか。これは多くの人が抱える大きな疑問です。実際、独身女性の老後には、思っている以上に多くの費用がかかる可能性があります。

まず基本的な生活費としては、総務省の統計によると、65歳以上の単身無職世帯での支出は月に約15万円前後とされています。これには家賃や食費、光熱費、医療費などが含まれますが、一方で年金収入の平均は月に約12万6,000円程度となっており、毎月約3万円前後の赤字が出る状況です。

【65歳以上の女性単身世帯にかかる1ヶ月の生活費内訳:約15万円】

| 項目 | 月額費用 |

|---|---|

| 食費 | 37,542円 |

| 光熱・水道費 | 15,143円 |

| 住居費 | 13,141円 |

| 保険医療費 | 8,447円 |

| 家具・家事用品 | 7,119円 |

| 被服及び履物 | 4,388円 |

| 交通・通信費 | 13,423円 |

| 教養・娯楽費 | 15,041円 |

| その他(雑費) | 34,727円 |

このように、年金だけで生活をまかなうのは難しく、貯金や資産運用などで不足分を補う必要があります。平均寿命までの約20年間で考えると、少なくとも1,000万〜2,500万円程度の備えが必要とされています。これは住居の有無、健康状態、地域の物価などによって変動します。

金融広報中央委員会の調査による「60代単身世帯の平均貯蓄額」

| 属性 | 平均貯蓄額 | 中央値 |

|---|---|---|

| 60代単身女性 | 約1,396万円 | 約500万円 |

ここで重要なのは「平均」と「中央値」の違いです。

平均はごく一部の資産家が数字を押し上げているため、実感に近いのは中央値(500万円)と考えるのが現実的でしょう。つまり、60歳独身女性の半数は貯蓄500万円以下というのが現状です。

さらに、医療や介護の費用も忘れてはなりません。加齢とともに通院や入院の頻度が増えたり、介護サービスの利用が必要になると、その分の支出は跳ね上がります。介護保険が適用されるとはいえ、自己負担分や介護保険外の費用も含めると、年間数十万円の追加支出が発生する場合もあります。

現実的な生活費と向き合い、「自分の場合はいくら必要か」を早めに確認しておくことが重要です。

今の生活スタイルや住まい方、健康状態を踏まえて、見直しとシミュレーションを行いましょう。それによって、無理のない資産計画を立てやすくなります。

お金の見通し

将来の不安を減らすためには、「なんとなく」ではなく、具体的な数字を知ることが第一歩です。

🔹一人だからこそ、万が一の備えはプロと一緒に整えておくべきです

もしもの病気、介護、孤独…誰にも頼れないかもしれない将来を、たった一人で抱え込んでいませんか?

そんなとき、信頼できるプロが“あなた専用の備え”を一緒に考えてくれるだけで、未来はぐっと安心に変わります。

『保険ガーデン』では、あなたの年齢・生活状況・希望に合わせた“必要な保障だけ”を提案してくれるので、ムダな保険に入る必要もなし。

まずは無料相談で、これからの安心設計を一歩進めてみませんか?

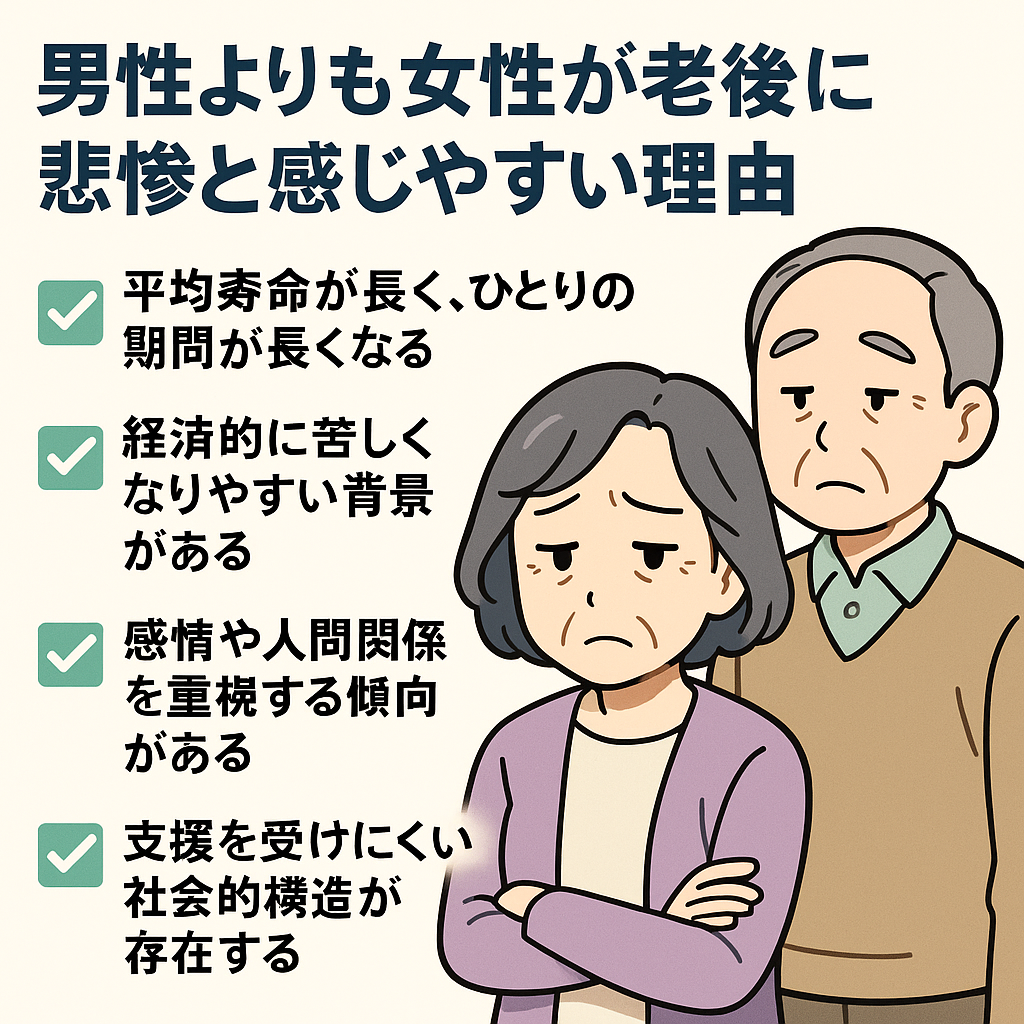

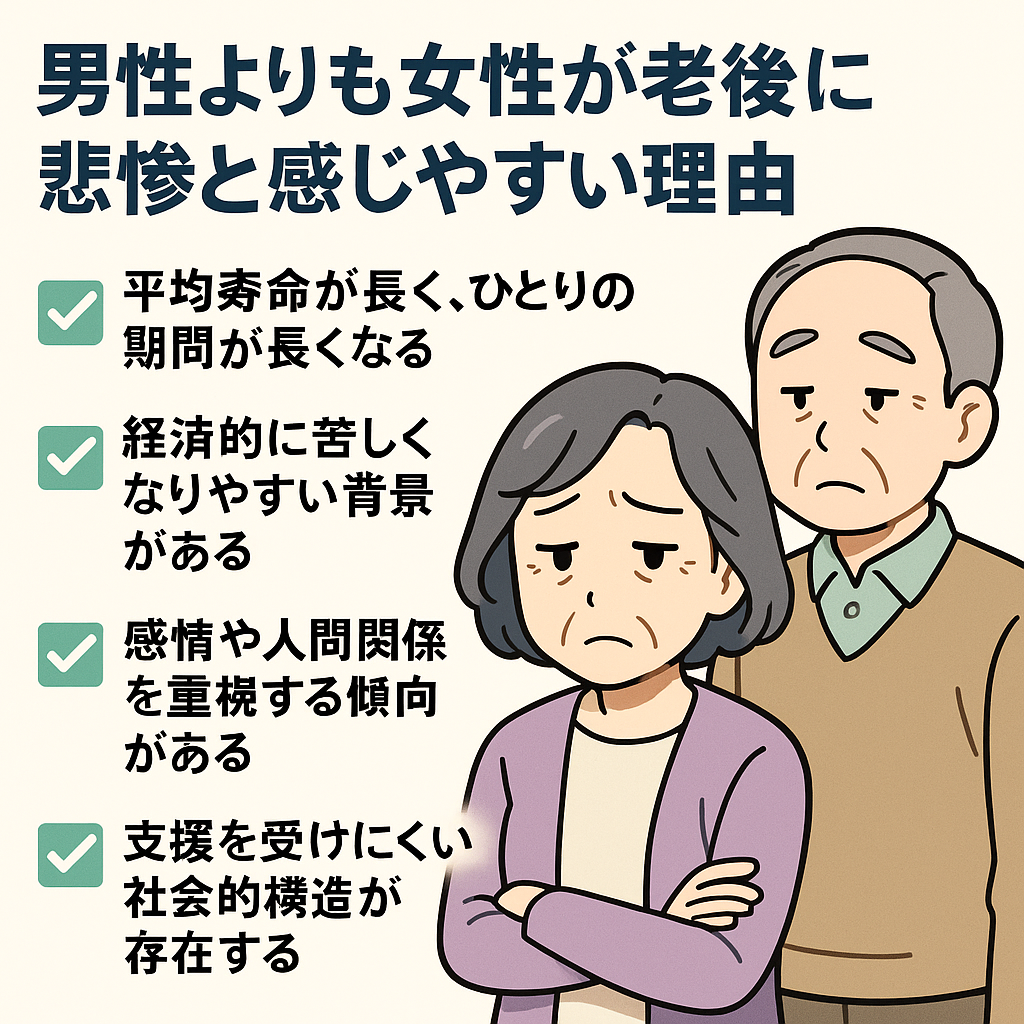

男性よりも女性が老後に悲惨と感じやすい理由

- 平均寿命が長く、ひとりの期間が長くなる

- 経済的に苦しくなりやすい背景がある

- 感情や人間関係を重視する傾向がある

- 支援を受けにくい社会的構造が存在する

女性のほうが男性よりも、老後を「悲惨」と感じやすい背景には、複数の現実的な理由があります。その中でも特に影響が大きいのは、寿命・経済・孤独・社会構造の4点です。

まず、女性は男性に比べて平均寿命が長いため、配偶者を先に亡くしてひとりで過ごす期間が自然と長くなります。高齢期におけるひとりの時間は、心身の衰えとも重なり、孤独感や不安をより強く感じやすくなる傾向があります。

また、経済的な要因も大きな影響を与えています。女性は出産や育児によるキャリアの中断、パートタイム雇用の多さ、賃金の男女格差などから、年金額が男性に比べて少なくなりやすいです。そのため、老後の生活費が不足しがちで、「自分の貯金では足りないのでは」と不安を抱えやすくなります。

さらに、女性は人間関係や感情面を大切にする傾向があり、「話す相手がいない」「頼れる友人や家族が近くにいない」といった状況にストレスを感じやすいことも、精神的な負担を大きくします。これは「孤独」という感覚を深める一因です。

社会全体が「女性=支えられる存在」と見なしがちな価値観にも注意が必要です。その結果、自立しようとしても支援が十分に届かないという事例も少なくありません。

すべての女性が「悲惨」と感じるわけではありませんが、こうした状況を正しく理解することが、将来に向けた準備を進めるための第一歩となります。

なぜ女性はつらい?

同じ「老後の一人暮らし」でも、女性が感じる悩みはより複雑です。だからこそ、早めの対策が鍵になります。

社会とのつながりを保つことの重要性

- 孤独感や精神的ストレスの予防につながる

- 健康寿命を延ばす効果も期待できる

- 緊急時に助け合える関係を築ける

- 自己肯定感や生きがいにも直結する

老後の生活で精神的にも身体的にも安定した毎日を送るためには、社会とのつながりを持ち続けることが欠かせません。一人暮らしの独身女性にとって、「誰とも話さない日が続く」ことは深刻なリスクとなり得ます。

まず、人と関わることで孤独感を軽減できます。近所の人や友人、趣味の仲間と定期的に会話を交わすだけでも、心の安定につながります。逆に、社会から隔離されたような感覚を持ってしまうと、認知機能や生活意欲の低下を招きやすくなることがわかっています。

また、社会とのつながりがあることで、自分自身の存在価値や役割を再確認でき、「生きている意味」を実感することにもつながります。これは精神的な安定を保ち、前向きな気持ちで暮らすうえで重要です。

さらに、緊急時の備えとしても、周囲との関係性は欠かせません。例えば体調不良や災害時に、普段から顔を合わせている人がいれば、早めに異変に気づいてもらえる可能性が高まります。

社会とのつながりは「支えられるもの」ではなく、「自分で育てるもの」です。

趣味の教室に通う、ボランティア活動に参加するなど、無理なく続けられる形で交流の場を作ることで、老後の生活が大きく変わります。

人との縁

誰かと話すだけで、気持ちが軽くなることは意外と多いものです。関係づくりを恐れず、一歩を踏み出しましょう。

【気軽に始められる生きがいの事例】

① 推し活(推しアイドルや俳優の応援)

推し活は、自分の「好き」を素直に表現し、イベント参加やSNSでの情報交換を通じて他人と喜びを共有できる活動です。年齢に関係なく熱中できる対象があることで、日々の生活に楽しみが増え、感情が前向きになりやすく、孤独感の軽減にもつながります。

② ガーデニング(庭やベランダでの植物栽培)

季節の花や野菜を育てることで、日々の成長を実感できます。土に触れる行為は癒し効果があると言われており、自然との関わりが生まれることで心が安らぎます。継続的な手入れが必要なため、生活にリズムと目標が生まれ、生きがいにつながりやすい点も大きなメリットです。

③ オンライン学習(語学、パソコン、歴史講座など)

スマートフォンやパソコンを使えば、どこでも学びの場が得られる時代です。自宅で気軽に新しいことを学べる環境は、自己成長の機会を維持し、知的好奇心を刺激し続けることが可能になります。学んだことを誰かと共有する喜びも、社会との接点を作るきっかけになります。

【シニア世代の学び直し・ボランティア参加の事例】

① 地域の読み聞かせボランティア

小学校や図書館での読み聞かせ活動は、子どもたちとの交流や感謝の言葉を通じて、自分が誰かの役に立っているという実感を得やすく、存在意義を感じられる活動です。また、定期的な活動参加によって社会的なリズムも保てます。

② シニア向けカルチャースクール(書道、英会話、音楽など)

定期的に人と会い、同じ目標に向かって学ぶことで、自然と人間関係が築かれます。自分のペースで学べるうえに成果が目に見えるため、達成感が得られやすく、生きがいとしての持続力が高い点が魅力です。

③ 地域清掃や防災活動への参加

地域のために体を動かすボランティア活動は、健康維持にもつながります。特に災害時の支援や地域美化など、「役に立っている」と実感できることが、精神的な満足感や社会との一体感を得る助けになります。

孤独を軽減するための相談・支援サービスを紹介

- 自治体や企業による見守り・安否確認サービス

- 民間の生活支援・安否確認サービス

- 地域包括支援センターでの無料相談

- 老後資金や医療の専門的アドバイスも可能

老後のひとり暮らしで特に不安なのは、「誰にも頼れない状態になること」です。この不安を和らげるには、利用できる支援サービスを早めに知っておくことが効果的です。

| サービス名 | 内容 | 料金目安/申込先 |

|---|---|---|

| ALSOK 見守りサポート | センサーや通報ボタンで異変を検知し、駆けつけ対応 | 月2,000円〜/ALSOK公式 |

| CO・OPの宅配&見守り | 食品宅配と同時に安否確認(声かけ)も実施 | 宅配品代のみ/各地の生協に申込 |

| シルバー人材センター | 家事、草刈り、簡単な修繕などを頼める高齢者の仕事仲介所 | 依頼内容により変動/地域センターに問い合わせ |

| 生活支援コーディネーター (厚労省制度) | 高齢者が地域で安心して暮らすための支援者。制度・人・サービスをつなぐ | 無料/市区町村の福祉課に相談 |

■利用者の声(体験談)

📌 80代女性(東京都)

「CO・OPの宅配スタッフが毎回声をかけてくれて、何気ない会話がすごく安心に。ひとり暮らしでも見守られてる感覚があります。」

📌 70代男性(大阪府)

「ALSOKを契約してからは、急な体調不良にもボタンひとつで対応してくれると思うと、不安が減りました。」

まず活用したいのは、企業や地域の自治体が提供する見守りサービスです。たとえば、定期的に電話をかけてくれるシステムや、郵便局員による声かけなど、簡単ながら効果的な仕組みが増えています。行政によって内容は異なるため、住んでいる市区町村の制度を確認することが大切です。

また、民間企業が提供する安否確認や生活支援のサービスも注目です。鍵の管理、買い物の代行、掃除や片付けなど、日常のちょっとした困りごとをサポートしてくれるプランが多く、介護保険の対象外でも利用できるのが特徴です。

相談窓口として有効なのが、「地域包括支援センター」です。ここでは介護や医療、生活に関する相談を無料で受けることができ、必要に応じて適切なサービスや制度を案内してもらえます。相談員が一緒に計画を立ててくれるため、初めての方でも安心です。

こうしたサービスを知っておくだけでも、不安を軽減し「何かあったときも何とかなる」と感じられるようになります。

一人で抱え込むのではなく、相談や支援を活用することが、安心して老後を過ごす大きな助けになります。

頼れる窓口

「何かあったとき、誰に相談すればいいか」——これを知っているだけで、日々の安心感はまったく違います。

老後 一人ぼっち 女性でも充実して過ごす方法

ひとりぼっちの老後でも、前向きで満足できる暮らしはじゅうぶんに可能です。

一人でいることは、孤独ではなく「自由と自立」としてとらえることもできます。

「一人=かわいそう」ではなく、自分らしく生きるチャンスでもあるんです。

- 一人暮らしのメリットを知る

- 快適に暮らすための工夫

- 信頼できる人との関係を作る

- 人とのつながりを維持する

- 情報源としてネットを活用

- 今日から始められる老後準備

充実した老後には、心地よい空間づくりと人との関係が大きく影響します。

そのために必要なことを、今から少しずつ実行していきましょう。

まずは、一人で暮らすこと自体の「良さ」について見ていきます。

ひとりさまで暮らすことの意外なメリットとは

- 自分の時間と空間を自由に使える

- 新しい挑戦がしやすい

- 人間関係のストレスが少ない

- 成長実感や充足感を得やすい

ひとりさまの老後に対して「寂しい」「不安」といったイメージを持つ人は多いかもしれません。しかし実際には、ひとりで暮らすことで得られるメリットもたくさんあります。特に精神的な自由や生活のコントロールのしやすさは、他では得られない魅力といえるでしょう。

まず、自分の生活リズムや予定を他人に合わせる必要がなくなります。食事の時間、趣味に使う時間、部屋の片付けのタイミングなど、すべてを自分の裁量で決められるのは大きな利点です。こうして「自分らしい時間の使い方」ができるようになると、生活の充実感も高まります。

また、他人と一緒に暮らすと避けられない家事や生活習慣の違いによるストレスが、ひとりならありません。気を遣う場面が減り、精神的な安定を感じやすくなる人も少なくないのです。

そしてもう一つは、生活のすべてを自分で管理することによって、自立心や判断力が養われていく点です。買い物の計画、家計の管理、体調の変化への対応など、日々の小さな決断の積み重ねが、将来の不測の事態に対する備えにもつながります。

ここで注目したいのが、「好きなことにチャレンジしやすい」点です。自分だけの時間を自由に使えるからこそ、新しい趣味やボランティア活動に取り組みやすくなります。

例えば以下のような事例が、特におすすめです。

- 地域活動への参加:地元の清掃やイベントボランティアなどを通じて、社会とつながることができます。自分の存在が役に立っている実感が得られ、孤独感も軽減されやすくなります。

- カルチャースクールなどでの学び直し:絵画や英会話、手芸など、興味のある講座に通えば、知的な刺激だけでなく、新たな人間関係も生まれます。年齢に関係なく「まだ成長できる」と実感できるのも魅力です。

- 地域のボランティア活動:図書館の本の整理や子ども食堂の手伝いなど、自分のペースでできる社会貢献は充足感が大きく、生活にメリハリも生まれます。

このように、独り暮らしは「自分の時間」を自由に使えるからこそ、新しい行動を起こしやすいというメリットがあります。誰かに合わせる必要がないため、やりたいことをやりたいタイミングで始めることができます。

ひとりで暮らすことが「不利」なのではなく、「自由」を活かせるかが大きな違いになります。

一人でいることを悲観するのではなく、その環境をどう活かすかを考えることが、これからの人生を前向きにする鍵になります。

ひとりの強み

ひとりであることは、決して弱さではありません。やりたいことをやれる環境こそ、ひとりさま最大の魅力です。

老後の生活を快適にする対策と方法

- 居住環境を高齢者向けに整備する

- 健康管理と食生活を見直す

- 生活費の管理と節約の工夫をする

- ストレスを減らす生活習慣を心がける

老後を快適に暮らすためには、心地よい生活環境と安定した生活リズムが重要です。特に一人暮らしの女性にとって、日々の安心感は生活の満足度に直結します。そのためには、物理的な備えと心の余裕の両方を整えていくことが欠かせません。

まず取り組みたいのは、住まいの見直しです。段差が多い部屋、寒暖差の激しい空間、古い設備などは、老後の生活には不向きです。手すりの設置や、床の滑り止め対策など、ちょっとした工夫で転倒のリスクを減らすことができます。バリアフリー仕様の住宅への引っ越しも一つの選択肢です。

次に考えるべきは健康管理です。特別な運動をする必要はありませんが、適度なウォーキングやストレッチを日常に取り入れることで、体力の維持が期待できます。また、食事もバランスを意識し、野菜やたんぱく質をしっかり摂るようにすることが大切です。

生活費についても見直しが必要です。年金だけでは賄えない場合も多いため、固定費の削減や支援制度の活用を検討しましょう。不要なサブスクリプションを見直すことや、シニア向け割引制度を利用することで、月々の支出を抑えることができます。

生活を快適にするための工夫は、すぐに始められる身近なところから取り組むのが効果的です。

完璧を目指す必要はありません。少しずつ自分のペースで環境を整えていくことで、老後の生活は想像以上に過ごしやすいものになります。

暮らし整える

心地よく過ごすためには、住まい・体・お金の「ちょっとした工夫」が鍵です。毎日の快適さは、自分で作れます。

以下に、老後の生活を快適にする対策をせずに失敗した事例とどうすれば良かったのかをまとめてみました。

事例①:段差の多い家で転倒 → 入院・生活困難に

75歳のAさんは長年住み慣れた築40年の戸建てで一人暮らしを続けていました。

床の段差や急な階段、浴室の滑りやすさも「まだ大丈夫」と思って何も対策しなかった結果、夜中にトイレに行こうとした際に転倒し、大腿骨骨折で入院。退院後も階段の上り下りが困難になり、結果的に住み慣れた家を離れて施設へ。

対策のポイント:

- バリアフリー化(段差解消・手すり設置)を早めに検討

- 夜間の足元照明や滑り止めマットの活用

- 市区町村の住宅改修助成制度も確認を

📝「まだ大丈夫」は危険のサイン。体が元気なうちに環境を整えることが、将来の事故予防になります。

事例②:家計管理をせず年金頼み → 月末に生活費が不足

68歳のBさんは退職後、年金月12万円での生活を始めましたが、細かい支出管理をせずにコンビニ通いや外食を継続。結果、月末になると生活費が足りなくなり、貯金も数年でほぼ枯渇。支援制度も知らず、最後は福祉課に相談することに。

対策のポイント:

- 月ごとの支出項目を「見える化」し、必要額を把握する

- 家計簿アプリやノートで予算管理

- 公的支援(生活支援給付、住居確保給付金)や、シルバー人材センターでの軽作業収入も活用できた

📝老後の安心は「感覚」ではなく「数字」でつくる。生活費を可視化することが自立の第一歩です。

事例③:人との関わりを避けて孤立 → 心身の不調に

73歳のCさんは「気楽だから」と人付き合いを避け、趣味や集まりにも参加せずに過ごしていました。

話す相手がいない生活が長引くうちに、気分が落ち込み、食欲低下や不眠が続いて心療内科を受診。診断は軽度のうつ状態でした。

対策のポイント:

- 地域のサロン・カルチャーセンターなどへの参加

- 「推し活」「ガーデニング」「オンライン講座」など、自分に合った軽いつながりから始める

- 地域包括支援センターに相談すれば、合いそうな活動を紹介してもらえる場合も

📝人との交流は、心の栄養。ちょっとした会話や趣味の共有が、生活の充実感や生きがいに直結します。

安心して暮らすために頼れる人との関係づくり

- 家族や友人との連絡手段を確保しておく

- 日常的に話せる相手をつくっておく

- 緊急時に頼れる支援者を明確にしておく

- 信頼できる相談先を複数持っておく

老後を安心して暮らすためには、どんなに自立していたとしても「頼れる人の存在」が不可欠です。ひとりで抱え込み過ぎず、周囲と適度な距離感でつながることが、安心の土台になります。

まず確認しておきたいのは、「誰に、どのタイミングで頼れるか」ということです。例えば、連絡を取りやすい家族がいるなら、緊急時にすぐ連絡できるよう、電話番号やLINEの登録をしておくことが大切です。もし家族と疎遠であっても、友人や元同僚、ご近所さんなど、日常的に声をかけられる人との関係づくりを意識しましょう。

また、地域包括支援センターや社会福祉協議会など、自治体の相談窓口も活用価値が高い存在です。ちょっとした困りごとでも相談できる場所があれば、問題が大きくなる前に対応しやすくなります。

「頼る」という行為に抵抗がある方も少なくありませんが、支援やつながりは決して弱さの表れではなく、自立した老後を守るための知恵でもあります。

信頼できる人と日頃からつながっておくことで、万が一のときに安心できる環境が整います。

少し勇気を出して関係性を築いていくことが、長い人生をより安心で穏やかなものにしてくれます。

つながりの力

自分一人でがんばりすぎず、頼れる相手がいるだけで、人生はぐっと暮らしやすくなります。

安心して暮らすために頼れる人との関係づくりして良かった事例です。

事例①:家族との定期連絡が“命綱”に(70代女性・東京都在住)

「遠方に住む娘と、週1回の電話を習慣にしていました。ある週、私の声がいつもと違うと娘が気づき、すぐ様子を見に来てくれたんです。結果として、軽い脳梗塞が早期に見つかりました」

→「家族と定期的に連絡を取り合う」ことは、たとえ離れて暮らしていても、命を守る行動につながります。

事例②:近所づきあいが思わぬ助けに(60代女性・福岡県在住)

「ゴミ出しのときに毎朝顔を合わせるご近所さんと、あいさつ以上の会話を意識していました。ある日、転倒して玄関で動けなくなった私を、異変に気づいたその方が助けてくれました」

→日常的に「話せる相手がいる」だけで、ひとりの時間に起こるリスクを大きく減らせます。

事例③:相談先を複数メモして安心(60代男性・埼玉県在住)

「地域包括支援センターや民間の生活支援窓口をノートにまとめて冷蔵庫に貼っておいたら、急な入院のときにもすぐ頼れました。内容が分かっていたので、焦らずに手続きを進められました」

→「頼れる相談先をあらかじめ把握しておく」ことは、自分だけでなく周囲の人にとっても安心材料になります。

👩⚕️専門家コメント(高齢者福祉アドバイザー)

「人とのつながりは、“頼る・頼られる”という関係の中で築かれていきます。老後の自立とは、何でも一人で抱えることではなく、『いざというときに声をかけられる相手がいる』状態を作っておくことです。それは、健康や安心を支える非常に大きな力になります。」

家族や友人とのつながりを保つ工夫

- 定期的な連絡の習慣を作る

- 会えなくてもつながれる手段を確保する

- 小さな「ありがとう」を積み重ねる

- 相手の状況や気持ちを尊重する

ひとりで暮らしていると、つい家族や友人との関係が疎遠になりがちです。ですが、老後の安心感や生活の充実度を高めるには、人とのつながりを保つ努力が欠かせません。

まず取り入れたいのは、定期的な連絡の習慣です。毎週日曜日の朝にLINEを送る、月に1回は電話をするなど、あらかじめ自分でルールを決めておくと無理なく続けられます。話す内容に困る必要はありません。最近食べたご飯の話や、天気のことでも構いません。ちょっとした会話の積み重ねが、信頼関係の維持につながります。

また、会いに行けない距離にいる場合でも、写真付きのメールやメッセージアプリを活用すれば、思っている以上に距離を縮められます。スマートフォンの操作に不安がある方でも、練習すれば意外と簡単に使いこなせるようになります。機械が苦手な場合は、手書きの手紙も心が伝わりやすい手段です。

さらに、つながりを保つには「受け身」でなく、自分から歩み寄る姿勢が大切です。相手の誕生日や体調を気遣う言葉を伝えることで、自然とやりとりが増えていきます。忙しさや事情から連絡が遅れることがあっても、責めずにゆるやかな関係を続ける意識が重要です。

人間関係は「維持しよう」と思わなければ、自然と薄れてしまうものです。

だからこそ、小さな心配りや習慣づけが、長い目で見たときに大きな安心感をもたらします。

人との絆

距離や時間に関係なく、思いやりを持ち続けることが心のつながりを保つ鍵になります。

家族や友人とのつながりを保つためのチェック10点

6項目以上当てはまれば、良好な関係づくりができている状態といえます。

もし少ないと感じた場合は、できるところから少しずつ意識して実践していくことが大切です。

- 定期的に連絡をとる曜日・時間を決めている

(例:毎週日曜日の朝に電話する、月1回は会うなど) - LINEやメール、手紙など複数の連絡手段を持っている

- 自分からも積極的に連絡をするよう意識している

- 会えないときは写真や近況を共有するようにしている

- 誕生日や記念日にメッセージや贈り物をしている

- 相手の生活や気持ちにも関心を持って話を聞くようにしている

- 「ありがとう」「ごめんね」を素直に伝えられる関係である

- ちょっとした変化にも気づけるように、普段から会話をしている

- 無理に深入りせず、お互いにとって心地よい距離感を保っている

- 新しいつながり(趣味仲間・近所の人)を持つ意識もしている

情報収集にはブログや記事の活用が良い方策

- 信頼性の高い最新情報を手軽に得られる

- 同じ立場の人の意見や体験に触れられる

- スマホやパソコンでいつでも閲覧できる

- 自分に合った情報だけを選びやすい

老後の準備や不安解消には、「正しい情報を知ること」が大きな助けになります。特に近年では、ブログや専門記事を通じて、質の高い情報を効率よく収集できるようになりました。

なかでも、個人が発信するブログには、同じような立場や状況の人の視点が多く見られます。これにより、読み手として共感しやすく、自分の悩みに近いテーマの記事に出会える可能性が高まります。もちろん内容は玉石混交ではありますが、「体験談+実用的な解説」が含まれた記事は大変参考になります。

また、ブログや記事はスマホやパソコンさえあれば、いつでもどこでも閲覧できるのも利点です。空いた時間を使って調べたり、気になることがあったときにすぐ確認できるのは、紙の本やテレビにはない強みです。

ただし、インターネットの情報は誤情報も含まれるため、複数の情報源を比較しながら読む姿勢が必要です。厚生労働省や自治体、医療機関など、信頼性の高いサイトと併用することで、情報の精度がぐっと高まります。

情報収集のコツは「自分にとって必要なものを選び取る目」を持つことです。

あらゆるテーマに関する記事が発信されている今、自分に合った「読み手としてのアンテナ」を育てることが、迷わず前に進むための力になります。

ネット活用術

スマホ1つで手に入る知識が、老後の選択肢を広げてくれます。正しく使えば強い味方です。

ブログや記事を活用して良かった事例

事例①:介護保険の制度をブログで知り、早めに申請できた(65歳・女性)

一人暮らしのMさんは、自身の体調に不安を感じるようになり、「介護保険はどのタイミングで使えるのか」と疑問に思って調べていたところ、シニア女性が書いたブログ記事に出会いました。そこには、要介護になる前の「要支援」の段階でも訪問支援が利用できることが、体験談を通じてわかりやすく紹介されていました。記事を読んだMさんはすぐに地域包括支援センターへ相談。結果的に、日常生活のサポートを受けることで体力の消耗も減り、健康不安が軽くなったと話します。

専門家コメント:

介護保険の利用は、必要になってからではなく、「必要になる前」に動くことが理想です。しかしその情報を得る機会がないまま、不安を抱え込んでいる人も多いのが現実です。今回のように、ブログという身近なメディアで生活者目線の情報に触れることで、「今の自分にも当てはまるかも」と気づけたことが行動の後押しになりました。制度を“制度らしくない言葉”で伝える力が、ブログにはあります。

事例②:節約生活を紹介するシニア向けブログで家計管理が改善(70歳・女性)

年金生活に入ったYさんは、物価の上昇に不安を感じながらも、どう家計を見直せばよいのか分からずにいました。そんな時に出会ったのが、「年金月12万円で暮らす私の日記」というブログ。実際の買い物内容や電気代、節約アイデアが具体的に綴られていて、「こんなふうにすればいいのか」と大きなヒントに。Yさんはその日から買い物リストを作り始め、無理のない節約生活を始めました。

専門家コメント:

お金に関する情報は専門用語が多く、数字だけが並ぶと、かえって「自分には難しい」と思われがちです。ですが、こうしたシニア世代の実体験ブログでは、暮らしの中でのリアルなお金の使い方が見える化されているため、読者も自然に自分の生活に重ねやすいのです。「誰かができたなら自分にもできる」という共感こそが、家計改善の第一歩につながります。

事例③:「ひとり老後の暮らし方」ブログで将来の不安が軽減(60代後半・女性)

離婚をきっかけに一人暮らしとなったKさんは、老後への不安から眠れない日も多くなっていました。そんな折、「老後ひとり暮らしを楽しむ」というタイトルのブログを見つけ、筆者が楽しんでいる「推し活」や「カルチャー講座」への参加、地域のイベントへの積極的な関わりを知ります。読んでいるうちに、「老後をひとりで過ごすことは、ネガティブなことばかりじゃない」と感じ始め、実際に図書館の朗読会やガーデニング教室に足を運ぶようになりました。

専門家コメント:

老後の孤独に関する不安は、情報ではなく「人の感情」に触れることで和らぐことが多いものです。このケースでも、同じような境遇の女性が前向きに暮らしている姿が、心の支えとなりました。また、ブログは発信者の温度感や言葉選びが伝わるため、読み手が「ここに行ってみたい」「私も試してみよう」と思いやすいのです。不安を希望に変えるスイッチとして、こうしたコンテンツは非常に有効です。

今から始められる老後準備の具体例を紹介

- 毎月の支出と収入を把握しておく

- 必要な生活費を見積もるシミュレーション

- 健康診断や運動の習慣づけをスタート

- 相談先や使える制度を調べておく

老後のために何か準備を始めたいけれど、何から手をつければよいのかわからない。そんな声はよく聞かれます。実は、今すぐできる小さな行動が、後の大きな安心につながることは珍しくありません。

まず取り組みやすいのが、毎月の家計の見直しです。生活費と収入を「見える化」しておくことで、老後に必要な金額や貯金の目安が明確になります。家計簿アプリを使えば手軽に記録でき、過去の支出と比較することも簡単です。

次に、健康面の準備も非常に重要です。年に一度の健康診断を受ける、1日15分のウォーキングを習慣にする、塩分や糖分を控えた食生活に切り替えるなど、今から始められることは多くあります。年齢を重ねてからの大きな病気を防ぐためにも、日々の積み重ねが役立ちます。

また、制度やサービスに関する知識も早めに押さえておくと安心です。例えば、介護保険の利用条件や、生活困窮者への支援制度、民間の見守りサービスなどをチェックしておけば、いざというときに迷わず対応できます。相談できる地域包括支援センターの場所をメモしておくだけでも心強いです。

老後の準備は、今この瞬間からでも「始めること」が最も大事です。

難しいことではなく、日常の中に少しずつ意識を加えるだけで、気づけばしっかりとした備えになっています。

備えの第一歩

将来の不安は「まだ早い」と思っているうちに大きくなります。だからこそ、今が最適なスタートです。

🔹老後資金の“正解”がわからないあなたへ、実践型セミナーがあります

『年金だけじゃ不安…』『何から手をつければいいかわからない…』

一人で悩みながらも、行動できずに時間だけが過ぎていませんか?

iOSマネーセミナーは、参加者満足度95%以上の人気講座。

初心者でも安心して学べるよう、やさしい言葉と実践ワークを交えて、あなたに合った“お金の守り方と育て方”をプロが教えてくれます。

しかも、参加は完全無料・オンライン対応。自宅から気軽に参加OK!

将来を変える第一歩は、知ることから始まります。

- ✅ 必要な生活費を見積もるシミュレーション

-

- 自分の月の生活費を紙や家計簿アプリで「見える化」する

→ 市販のノートや百円ショップの家計簿帳や無料で使える「Zaim」や「マネーフォワードME」などの家計簿アプリ、毎月の固定費(家賃・電気・水道・電話・食費など)を手書きで記録。 - 年金収入や将来の貯蓄額から、何歳まで持つかを計算

→ 日本FP協会や金融広報中央委員会の「ライフプランシミュレーションツール」を使うと、自分の年金・生活費・寿命想定を踏まえた計算ができます。 - 医療・介護費も含めて考慮

→ 厚生労働省の資料などでは、介護が必要になる場合の年間費用の目安(数十万円~100万円超)も提示されています。

📝ポイント:

将来を漠然と心配するよりも、数字で「見える化」すると不安が現実的な対策に変わります。 - 自分の月の生活費を紙や家計簿アプリで「見える化」する

- ✅ 健康診断や運動の習慣づけをスタート

-

- 年1回の無料の健康診断を予約

→ 市区町村が提供する「特定健診(無料〜数百円)」にまず申込。50代以上は、がん検診や骨密度検査も対象になる場合が多いです。 - ウォーキングの習慣をつける(1日15分から)

→ たとえば朝の買い物を徒歩に変える、1駅歩くなど、日常の中に取り入れるのがコツ。スマホの「歩数計アプリ」を入れておくと記録でき、達成感も得やすくなります。 - フレイル(虚弱)予防の簡単体操を家で実践

→ 厚生労働省やYouTubeで紹介されている「いきいき百歳体操」など、自宅で椅子に座って行える体操が人気です。

📝ポイント:

大きな目標でなくても、「毎日できる小さな運動と定期的なチェック」が長い老後を支えます。 - 年1回の無料の健康診断を予約

- ✅ 相談先や使える制度を調べておく

-

- 地域包括支援センターに行ってみる(無料・予約不要のことも)

→ 介護、医療、金銭、住まいの不安などについて、その人に合ったサービスを案内してくれる相談窓口。市区町村HPや役所で調べられます。 - 「生活支援コーディネーター」や「シルバー人材センター」に登録・相談

→ 日常的な見守り、家事代行、仕事受託などが可能。気軽な収入源にもなります。 - 必要な制度をピックアップしてメモにまとめる

→ 例:介護保険の利用条件/高額医療費制度/住宅改修の助成制度など。厚労省やお住まいの自治体HPで確認できます。

📝ポイント:

「困ってから探す」では遅くなりがちです。元気なうちに一度、相談先を知っておくことで大きな安心感につながります。 - 地域包括支援センターに行ってみる(無料・予約不要のことも)

まとめ:老後 一人ぼっち 女性が安心して暮らすために必要な備えとは

老後を一人で迎える女性は年々増える傾向にあります。誰にも頼れないという不安は、早めの準備で軽くできます。

生活費の見積もりや健康への配慮、人とのつながりを持つ工夫は、金銭面だけでなく心のゆとりにもつながる大切な要素です。頼れる相談先をいくつか把握しておくことも安心材料の一つです。

今できることから始めるという意識が、自分らしい老後を築くうえで良い土台となります。

難しいことをする必要はありません。日々の小さな選択や行動の積み重ねが、安心して暮らすためのすすめになるのです。

そんなあなたに、まずは安心の備えを整える無料相談をご紹介します。

「もしもの入院・介護・高齢期の不安があるけれど、どの保険が必要かわからない…」

そんなときは、保険のプロがあなたの状況に合った最適なプランを一緒に考えてくれます。

もちろん、無理な勧誘は一切なし・相談は完全無料です。

また、「貯金や年金だけでは不安」「何か資産運用を始めたい」という方には、

初心者向けのオンラインマネーセミナーがおすすめです。

老後資金の正しい考え方・守り方・増やし方が学べるセミナーで、

参加は無料&オンラインなので、全国どこからでも気軽に参加できます。

よくある質問

❓1. 老後に一人ぼっちになる女性は本当に多いの?

はい、年々その数は増えています。2020年の国勢調査では、65歳以上の女性のうち約20%が単身世帯で暮らしており、今後も増加すると予想されています。特に未婚・離別・死別を経験した女性の割合が高く、老後を一人で過ごす可能性は誰にでもあります。

📌次にすべきこと:

まずは「自分が一人になったときにどう暮らしたいか」を考えてみてください。そして、自分の収入・健康状態・住まいの確認をしてみましょう。行政の「地域包括支援センター」で、将来の暮らし方について無料で相談できます。

❓2. 一人ぼっちの老後は寂しい?どう乗り越えればいい?

寂しさを感じる方は多いですが、それを和らげる方法はたくさんあります。たとえば「推し活」や「手芸」「ガーデニング」などひとりでも始めやすい趣味を持つことで、日々に楽しみが生まれます。近年では、カルチャースクールやオンライン講座での学び直しにチャレンジするシニアも増えています。

📌次にすべきこと:

市や区の公民館、図書館、またはスマホの「Peatix」や「ストアカ」などで、地域イベントやオンライン講座を探してみましょう。「まずは1つ、気になることを体験する」ことが、心の豊かさにつながります。

❓3. 老後の生活費はどれくらい必要?足りない場合はどうすれば?

総務省の調査によると、単身高齢女性の平均生活費は月14~16万円ですが、年金だけでは月3万円前後の赤字になるケースも多く見られます。医療や介護費も増えるため、老後資金として1,000〜2,500万円の貯蓄が目安とされています。

📌次にすべきこと:

家計簿アプリで現在の収支を「見える化」してみてください。支出のどこを削減できるかを見つけることで、将来の備えが変わります。また、生活に不安がある場合は生活支援コーディネーターや社会福祉協議会に相談するのも有効です。

❓4. 何かあった時に誰にも頼れないのが不安です。どうすればいい?

その不安はとても自然なものです。ただ、頼れる人がいないと感じていても、行政や民間の見守りサービスを活用することで孤立を防ぐことができます。たとえば、ALSOKやセコムの「見守りサービス」では、体調の変化を24時間監視し、緊急時は救急対応も可能です。

📌次にすべきこと:

まずはお住まいの自治体の「見守り制度」や「地域包括支援センター」に連絡し、利用できるサービスを確認しましょう。以下のようなサービスもおすすめです:

- 【民間】ALSOK みまもりサポート

- 【地域】シルバー人材センター(お住まいの自治体名+シルバー人材センターで検索)

❓5. 一人でいることに意味を感じられません。どうすれば充実感を得られますか?

「生きがい」は人との比較ではなく、自分の中から育てるものです。ひとりだからこそ、自分のペースで挑戦したり、自立心を育む環境を作ることができます。たとえば、「推し活」や「地域ボランティア」は、自分の役割や楽しみを再確認できる活動です。

📌次にすべきこと:

一歩を踏み出すなら、「シニア向けボランティア募集」や「60代からの学び直し」といったキーワードで検索してみてください。共感できる人が見つかれば、それだけで安心感につながります。ブログやSNSでも、同じ思いを共有している人の声を聞くのもおすすめです。