「退職したいけど、言い出せない…」そう感じる40代・50代の方は非常に多いです。

今の会社に不満があっても、自分だけが抜ける怖さ、同僚への思い、上司にどう伝えるかに悩んでしまう方もいるでしょう。

この記事では、辞めるときにどう伝えるべきか、対処法や相談の方法、労働のルールや代行サービスの利用も含め、キャリアを前向きに考えるための解説を行います。

経験者の声や伝えるコツも紹介しながら、「言えない人」が一歩踏み出すサポートをします。読み終えた時、自分の気持ちに整理がつき、円満退職への道筋が見えるはずです。

次の人生を、悩まず自分らしく選べるように、ぜひご活用ください。

- 退職を言い出せない人の心理とその原因がわかる

- 上司にうまく退職を伝えるための具体的な方法がわかる

- 円満に辞めるための準備や引き継ぎのコツがわかる

- 退職後に後悔しないためのキャリアの考え方がわかる

動画で記事内容を知りたい方は ↓↓こちら↓↓

▶ 今すぐ年金と生活費のズレを見える化する(無料3分診断)はこちら

▶ 安心して学べる女性限定マネーセミナーに申し込む(無料)はこちら

退職を言い出せない40代・50代が知るべき対処法とは

40代や50代になると、退職を言い出すのが難しく感じる人が多くなります。

年齢を重ねるほど、職場での立場や責任が大きくなり、簡単に辞めると言えなくなるからです。

退職の話を切り出せず悩む人は多いですよ。

でも、自分の人生を後回しにしてはいけません。

- 退職を言いづらい心理の理由

- 上司が怖くて退職を言えないとき

- 罪悪感が強いときの対処法

- 人手不足で辞めにくい場合の判断

- 辞めたいが不安があるときの行動

- 勇気が出ない時の退職の考え方

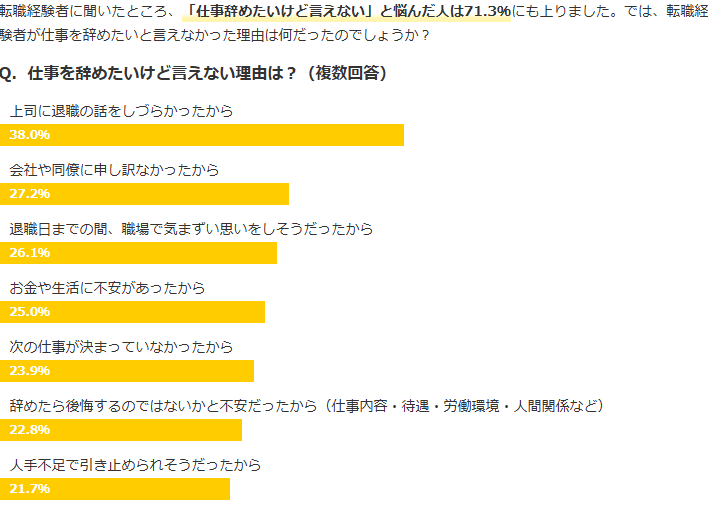

なぜ退職を言い出せないのか、その心理や背景には、さまざまな理由があります。

そこに向き合いながら、自分の心を整理して、一歩踏み出すことが大切です。

ここからは、退職を言い出せない理由とその対処法を順番に見ていきましょう。

「辞める」と言えない心理とその背景

- 「辞める」と言えない理由の一例

- 気持ちを押し殺して働き続けている人が多い

- 周囲への配慮が心理的ハードルに

- 退職が悪いことのように思えてしまう

「辞める」という言葉を口に出すのが難しいと感じている人は少なくありません。

特に40代・50代ともなると、これまで会社に貢献してきた分、責任感や周囲への配慮が大きく働き、自分の気持ちを後回しにしてしまいがちです。

なぜ「辞めたい」と言えないのか。その背景にはいくつかの心理的要因があります。まず、会社に迷惑をかけたくないという気持ちがあります。人手不足の職場であればなおさら、「辞めたら他の人に負担がかかるのでは」と考え、退職を言い出せずにいる人が多いです。

また、年齢を重ねた社員ほど、「今さら辞めるなんて非常識ではないか」といった思い込みを持ちやすく、自分のキャリアを見直すことに躊躇してしまう傾向があります。こうした「周囲に悪く思われたくない」「わがままだと思われるのが怖い」という気持ちが、退職の意思を伝える大きなブレーキとなっています。

さらに、これまでお世話になった上司や同僚に対して「恩を仇で返すような行為ではないか」と感じてしまう場合もあるでしょう。このような心理状態では、退職を伝えるという行動が、あたかも“裏切り”のように感じられるのです。

しかし、自分の人生やキャリアに責任を持てるのは自分自身だけです。職場に配慮することと、自分を犠牲にすることは同じではありません。退職を考えること自体は悪いことではなく、「自分のための選択肢の一つ」であることを理解しておくことが大切です。

言い出せずにいるあなたへ

長年働いてきた職場に対して遠慮があるのは当然ですが、それが自分の人生を狭めてしまっては本末転倒です。

辞めたいと思うのは悪ではなく、自然な感情です。まずは「その気持ちを受け止める」ところから始めてみてください。

【事例1&解決策】人手不足で「自分が辞めたら回らない」と思い込んでしまう

製造業で勤続28年の男性。近年は新人が入らずベテランの自分が中心となって業務を回している状態。上司からも「頼りにしている」と言われており、「自分が辞めたら迷惑がかかる」と考えて言い出せずにいる。疲れや不満は募っているものの、「家族もいるし、いま辞めるわけには…」と気持ちを押し殺して日々の業務を続けている。

【解決策】引継ぎプランを自ら設計して“辞めやすい状況”をつくる

人手不足の中でも辞めたいなら、まずは自分で「引継ぎの道筋」を作ってしまうのが現実的な一手です。具体的な業務マニュアルや後任候補の育成案を先に整理することで、会社側も「混乱なく送り出せる」と判断しやすくなります。「辞める=放り出す」ではなく、「引き渡す準備を整えたうえでの円満退職」は、責任感のある人ほど実行できる選択です。

【事例2&解決策】「今さら辞めるのはわがまま」と思い込んでしまう

事務職歴25年の女性。子育ても落ち着き、自分の時間や働き方を見直したい気持ちがあるが、「今さら職場を離れるのは無責任では」と感じている。特別不満があるわけではないが、モチベーションが低下し体調にも影響が出始めている。それでも「周囲は頑張っているから」と思い込み、自分の本音にフタをしてしまっている。

【解決策】「役割」ではなく「人生全体」でキャリアを見直す

長く働くほど、「会社での自分=自分自身」と感じてしまいがちです。しかし40代・50代は“これからの人生”も見据えるタイミング。他人と比較するのではなく、「自分がどう生きたいか」「何を大切にしたいか」に視点を切り替えることが重要です。家族やキャリアカウンセラーに気持ちを話すことで、心がほぐれ、自分の希望が言葉にしやすくなります。

【事例3&解決策】長年の上司や同僚への義理で踏み切れない

営業職30年の男性。直属の上司には若い頃から支えてもらい感謝している。同僚とも家族のような関係ができており、辞めたいと思うたびに「裏切りになるのでは」と葛藤が生まれる。「辞めた後も顔を合わせるかもしれない」と考えると、どのように伝えればいいのか分からず、結局何年も決断できずにいる。

【解決策】「感謝を伝える退職」を目指すことで関係を壊さない

このような関係性がある人ほど、「辞める理由を前向きに伝える」ことが効果的です。「新しい挑戦がしたい」「培った経験を他でも活かしたい」といった前向きな動機を軸にしつつ、「ここでの経験が今の自分を作ってくれた」と感謝の言葉を添えることで、相手もあなたの決断を応援しやすくなります。“去り際こそ丁寧に”という誠実さが、長年の信頼を保つ鍵になります。

上司が怖いと感じる場合の対応策

- 上司の性格によって言い出しにくさが増す

- 「怒られる」「否定される」恐怖心

- 精神的な圧力が辞意を伝える障害に

- 心理的安全性の確保がカギになる

直属の上司が厳しい、威圧的、または感情的なタイプであると、「退職したい」という意志を伝えるのは容易ではありません。中には、「上司が怒鳴るのではないか」「逆に評価を下げられるのではないか」と恐れて、言い出せずに長年働き続けている人もいます。

こうしたケースでは、まず精神的な安全距離を確保することが重要です。可能であれば、退職の相談は直接上司ではなく、人事部や他の信頼できる上司に先に行っておくとよいでしょう。社内の相談窓口や労働相談サービスを利用するのも一つの方法です。

また、退職を伝える際には、感情的なやり取りを避けることがポイントです。あらかじめ「退職理由」「退職希望日」「引き継ぎの計画」などを整理し、論理的に説明できるよう準備しておきましょう。これにより、無用な誤解やトラブルを回避できます。

言い出すタイミングも重要です。業務が落ち着いている時期、上司の機嫌が良い日などを選ぶことで、不要な緊張や反発を和らげることができるかもしれません。

なお、それでも心理的に耐えられない場合は、退職代行サービスの利用も検討すべきです。第三者を通じて退職意思を伝えることで、無理なく職場を離れられるケースもあります。

強い上司がこわいあなたへ

誰でも「怖い人」に話すのは不安なものです。でも、それで人生を止めてしまうのはもっともったいないこと。

感情ではなく事実で話す準備をすることで、怖さは少しずつ薄れていきます。

【事例1&解決策】威圧的な上司が怖くて話しかけることすらできない

製造業で働く50代男性。直属の上司は日常的に怒鳴るタイプで、些細なミスでも感情的に責めてくる。「退職します」と切り出すことに恐怖を感じ、実際に話そうとしたが声が出なかった。結局、タイミングを逃し続けて半年以上が経過。「あの人に言うぐらいならもう耐えよう…」と諦めモードに入ってしまっている。

【解決策】まずは“信頼できる第三者”へ相談して逃げ道を作る

こうしたケースでは、直属の上司を飛ばしても構いません。社内の人事担当、別部署の上司、あるいは産業医や外部の労働相談窓口などに先に状況を共有し、「安全な橋渡し役」を確保しましょう。また、退職の意向はメールなどで“先に文章で伝える”方法も有効です。対面の恐怖をやわらげることで、精神的に崩れる前に動き出すことができます。

【事例2&解決策】理詰めで詰められる上司に何を言っても通じない

外資系企業で働く40代女性。上司は常に冷静でロジカルなタイプだが、人の話を聞かず、自分の考えが絶対。過去に退職を相談した同僚が「それは論理的じゃない」と返され、断念したのを見ているため、自分も言いづらくなっている。「どうせ否定される」と感じ、何をどう伝えていいかわからず足踏みしている。

【解決策】退職の“事実”を淡々と伝える構成に変える

ロジックで押してくる上司には「共感」を期待しない方がいいです。むしろ退職理由・退職日・引継ぎ内容を事前に文書で整理し、感情を交えず「決定事項」として伝えるのが効果的です。判断ではなく通知であることを明確にし、「決意は固い」ことを表現できれば、無用な議論や説得を防げます。冷静さと準備力が最大の防御になります。

【事例3&解決策】怒るわけではないが“圧”が強くて退職を切り出せない

金融業界に勤める50代男性。上司は理不尽な人ではないが、存在感が強く、部下からの相談には「今やめるのか?」「会社の状況を見ろよ」と圧力的に返してくる。辞意を伝えようとすると言葉を飲み込み、「まだタイミングじゃない」と引き下がってしまう。時間だけが過ぎ、気持ちは疲弊している。

【解決策】「退職は相談でなく通知」だと意識を変える

このような圧に弱い場合は、「退職をお願いする」のではなく「自分の決定事項を伝える」姿勢を持つことが大切です。そのうえで、会社全体や上司の立場も配慮した“引継ぎプラン”を併せて用意することで、納得感のある形になります。説得されそうな場面では、「一度持ち帰ります」と伝えて場を区切ることで精神的負担を軽減できます。

「申し訳ない」という思いへの向き合い方

- 長年の勤務で「恩義」を感じてしまう

- 周囲への負担を気にして辞めづらい

- 自分の気持ちを犠牲にしがち

- 本音を無視すると後悔につながる

「申し訳ない」という気持ちは、責任感の強い人ほど感じやすい感情です。特に40代・50代の方は、会社や上司に育ててもらったという感覚を持っていることが多く、「自分だけが抜けるのは裏切りではないか」と思ってしまう傾向があります。

このような感情は決して悪いことではありません。しかし、その思いが強すぎると、自分の本音やキャリアの可能性を押し殺す結果になりかねません。

「申し訳なさ」はあくまで自分の内面から湧き上がる感情であり、他人から責められているわけではありません。ここで大切なのは、「感謝と決意は両立できる」ということを理解することです。感謝の気持ちはきちんと伝えた上で、退職の意志を明確にすることは、決して礼を欠いた行為ではありません。

さらに、残る人への影響を最小限にする努力をすることで、「迷惑をかけてしまうかも」という不安も軽減できます。引き継ぎ資料の準備や後任候補の提案など、退職日までにできる対応を真摯に行うことで、周囲への配慮も十分に果たすことができます。

感謝を伝えた上で、自分の人生の選択として退職を決断する。そのプロセスは、誰にとっても誇れる行動です。

申し訳なさに悩むあなたへ

周囲を思う気持ちは素晴らしいこと。でも、あなたの人生を左右する大切な決断です。

「申し訳ない」という気持ちは、丁寧な対応で少しずつ手放していけます。

【事例1&解決策】長年お世話になった上司に申し訳なくて言い出せない

商社勤務30年の男性。直属の上司には新人時代から何度も助けられ、昇進の後押しもしてもらった。「次は独立したい」という想いがあるが、恩を裏切るようで踏み出せない。「あの人が困る顔を見たくない」と感じてしまい、退職を切り出せず、ずるずると今の職場に残っている。

【解決策】“感謝を伝える機会”として退職を位置づける

恩を感じているからこそ、きちんと辞意を伝えることが本当の礼儀です。感謝の気持ちは「だからこそ新しい挑戦をしたい」とセットで伝えると誠実な印象になります。たとえば「これまでの支えがあったから、ここまで来られた。だから次のステップへ進みたい」という伝え方なら、相手の立場を尊重しつつ、自分の未来に意志を持って進む姿勢を示せます。

【事例2&解決策】周囲の負担が増えることが気になり辞められない

介護施設勤務の50代女性。人手不足が深刻な中、現場を支えてきた責任感もあり、「私が辞めたら、みんながもっと疲弊してしまう」と申し訳なく感じてしまう。後任もまだ見つかっておらず、「もう少しだけ…」と引き延ばすうちに1年以上が経過。自身の腰痛も悪化し、心も体も限界を感じている。

【解決策】“責任を果たしてから辞める”という選択肢を取る

「辞める=見捨てる」ではなく、「次の人へ責任をバトンタッチする」のが本来の考え方です。引継ぎのマニュアル作成、後任候補の育成、業務棚卸しなどを事前に行うことで、「迷惑をかけるかも」という不安を現実的に減らせます。また、自分の健康を犠牲にすることが“責任”ではないと気づくことも重要です。丁寧な準備こそが、本当の誠意です。

【事例3&解決策】自分ばかりがワガママを言っている気がして後ろめたい

IT企業で働く40代男性。職場では年齢的にも頼られることが多く、「辞めたい」と言うのは自分勝手なのではないかという罪悪感がある。「みんな我慢して働いているのに、自分だけ抜けて楽になるのか」と考え、気持ちを押し殺して働き続けている。

【解決策】“他人と比較しない選択”を肯定する

誰かに負担がかかる=自分の選択が悪ではありません。大切なのは「自分がどうありたいか」。キャリアは他人との比較ではなく、あくまで“自分の人生”の問題です。「自分が辞めることで、次に挑戦したい人のチャンスになる」という視点を持つことで、罪悪感は少しずつ和らぎます。自分を大切にする選択は、周囲への誠意とも共存できます。

人手不足で辞めづらいときの判断基準

- 自分のキャリアと職場の人手状況を分けて考える

- 「辞められない」ではなく「辞めにくい」という思い込みに注意

- 責任感だけでは長期的に続けられない

- 状況よりも自分の意思を尊重すべきタイミングがある

「うちの職場は人手が足りていないから、辞めたら迷惑がかかる」と考えて、退職を先延ばしにしている人は少なくありません。特に長年働いてきた方にとっては、職場を去ることが“裏切り”のように感じる場面もあるでしょう。

しかし、どれだけ職場が人手不足でも、あなた自身の健康やキャリア、人生に支障が出てしまうのであれば、そこにとどまり続ける選択は必ずしも「正しい」とは言えません。今の状況が一時的なものであれば待つ選択もありますが、慢性的な人手不足で改善の兆しが見えない場合は、むしろ早めの退職が有効な判断になることもあります。

例えば、常に残業が続いている、休日も呼び出される、誰かが辞めても補充がないなど、組織としての対応力が明らかに欠けている場合は、いずれあなた自身が体調を崩したり、心のバランスを崩したりする可能性もあります。

ここで必要なのは、「職場を支える自分」と「人生を選ぶ自分」を切り離して考える視点です。責任感だけで続けた先にあるのが心身の限界であれば、それは職場の未来にとっても、あなたにとっても良いことではありません。

最終的には、「自分がどうしたいか」「どう生きたいか」を基準に判断して問題ありません。引き継ぎなど誠意ある対応をすれば、辞めた後も職場に感謝の気持ちは伝わるはずです。

人手不足でも悩まないで

人が足りていない職場ほど、辞めづらく感じてしまいます。でも、自分を犠牲にしてまで続ける必要はありません。

誠実な姿勢で伝えれば、あなたの判断は理解される可能性が高いです。

辞めたいけど不安を感じる人が取るべき行動

- 40代・50代の退職は「自分だけ」の問題ではない

- 不安の正体を整理すれば、行動の道筋が見える

- 家族の理解が、退職後の安心材料になる

- 小さな準備・対話が「安心できる決断」につながる

「辞めたい気持ちはある。でも不安が大きすぎて、動けない」

これは40代・50代の多くの方が抱えるリアルな悩みです。転職市場の年齢制限や家計の維持、家族への影響など、考える要素が増える分、なかなか踏み出せなくなるのも無理はありません。

まずやっておきたいのは、自分の「不安の正体」を可視化することです。「再就職できるか」「収入が減るかもしれない」「家族にどう説明すればいいのか」など、漠然とした不安を一つずつ分解していくことで、頭の中が整理されやすくなります。

そして、その整理ができた後に必要なのが、“家族との対話”です。

【家族に退職を伝えるときのポイントとタイミング】

40代・50代の退職では、配偶者や子どもへの影響も大きいため、家族の理解を得ることが行動の一歩になります。

- 話すタイミングは「冷静な時間帯」に

→ 深夜・朝の忙しい時間帯は避け、落ち着いて話せる夜や休日がベストです。 - “事前に考えておいたこと”として伝える

→「突然の思いつき」ではなく、「時間をかけて考えたこと」と伝えると、説得力が高まります。 - 結論を急がず、意見を尊重する姿勢で

→「俺はこうする」ではなく、「一緒に考えてほしい」というスタンスで話すと、相手の安心につながります。

【家族の不安を和らげる説明の工夫】

退職は、本人だけでなく家族にとっても大きな変化です。そのため、具体的な見通しを共有することが不安軽減に役立ちます。

たとえば、以下のような伝え方が効果的です。

- 「転職先の候補が複数あり、すでに面接にも進んでいる」

- 「当面の生活費については、退職金と貯蓄でカバーできる」

- 「家計の見直しも一緒にやっていきたい」

- 「在職中に転職活動を続けており、ブランクは作らない予定」

これらは“行き当たりばったりではない”という安心感を生み、家族からの理解や協力を得やすくなります。

【よくある家族の悩みとその対処例(Q&A)】

Q.「本当に次の仕事が見つかるの?」

→ A.「年齢的に不利になる点も理解しているけど、経験を活かせる業界での求人もある。専門エージェントにも相談していて、サポート体制があるから、無理なく探せる見込みだよ」

Q.「収入が減ったら生活はどうするの?」

→ A.「当面は退職金と貯金で数ヶ月はカバーできるように計画してある。必要なら、生活費の一部を見直す方法も一緒に考えていきたい」

Q.「今の会社に残った方が安全じゃない?」

→ A.「確かに安定はあるけど、今のままだと心身のバランスが崩れてしまいそう。今よりも自分の強みを活かせる職場で、家族との時間も大切にしたいと思ってる」

【不安に対して今すぐできる小さな行動】

- 転職エージェントに無料登録して状況を聞く

- ハローワークで相談を受ける

- 転職経験者の事例を読む

- 自分の生活費・家計のシミュレーションをする

これらはすべて、今日からできる「行動」です。不安をゼロにすることは難しくても、行動によって「見通しのある不安」に変えることはできます。

不安でも“話し合える関係”が支えになる

不安を抱えるのはあなただけではありません。家族も同じように不安を感じています。だからこそ、一緒に考える姿勢が大切。

40代・50代の決断は、言葉と準備次第で家族の支援を得られるものに変わります。

🧾「生活費を抑えられれば…」と思ったことはありませんか?

実は、家計の支出の中で見直し効果が高いのが“保険”。

今の自分に合っていない保険に入りっぱなし…という人も少なくありません。

保険ガーデンでは、

✅ ムダな保険の整理

✅ 必要な備えの再構築

✅ 家族構成や働き方に応じたプラン設計

月数千円〜の節約も可能に。退職への現実的な一歩が近づきます。

勇気を出せない時に知っておきたい退職のすすめ

- 勇気が出ないのはあなただけではない

- 怖さを感じるのは状況が変わるから当然

- 「退職=人生の終わり」ではない

- 外部の力を借りるのも勇気ある選択

退職の話を切り出すには「勇気」が必要です。そして、多くの人がその勇気がなかなか出ずに悩んでいます。特に年齢を重ねた方ほど、「次の職場が見つからなかったらどうしよう」「上司にどう言えばいいのかわからない」という思いから、動けなくなってしまうことがあります。

こうした気持ちは自然なものであり、「自分だけが弱い」と思う必要はまったくありません。むしろ、慎重に物事を考えている証拠です。ただ、そのまま時間だけが過ぎてしまうと、状況がより悪化していくこともあるため、どこかで一歩を踏み出す必要があります。

ここで知っておきたいのは、「退職=リスク」ではなく、「退職=新しい選択肢」だということです。今の職場にしがみつくことが必ずしも安全ではありません。体調を崩したり、モチベーションが下がった状態で働き続けたりする方が、長期的には危険になりかねません。

どうしても自分だけでは動けない場合には、退職代行やキャリア支援サービスなどの外部の力を借りることも一つの手段です。勇気とは「一人で頑張ること」ではなく、「行動すること」なのです。

自分の気持ちを正直に受け入れ、「今の職場を辞めても大丈夫」と思える情報や支援を集めていくことが、勇気を後押ししてくれます。

勇気が出ないあなたへ

私たちは変化に対して不安を持つもの。でも、その変化が人生を前に進めるきっかけになることも多いです。

自分を責めずに、少しずつ心を整えていきましょう。

退職 言い出せ ないなら検討すべき方法とコツ

退職を言い出せないときは、無理に我慢せず、工夫した方法で伝えることが大切です。

上司に直接話すのが難しいなら、書面や代行サービスなど別の手段を使ってもかまいません。

言い出せないまま心身を壊す前に、方法を変えてみましょう。

- 退職を伝えるタイミングと方法

- 転職活動を先に進める理由

- 退職代行の使い方と選び方

- メールで先に伝える方法

- 引継ぎと円満退職の準備

- 将来を優先して決断する意味

退職は、タイミングや伝え方を工夫するだけで、ずっとスムーズに進みます。

自分に合った方法を知り、心の負担を軽くしながら進めていきましょう。

ここからは、具体的な対策や行動のステップをわかりやすく紹介します。

退職を伝えるタイミングとその方法

- ベストなタイミングは「繁忙期以外」

- 最低1ヶ月前の申告がマナー

- 直属の上司に最初に伝えることが基本

- 感情的にならず、事実ベースで話すのがコツ

退職を考えたとき、「いつ・どうやって伝えればいいのか」と悩む方は非常に多いです。特に年齢を重ねると、社内でのポジションや周囲との関係性も影響して、タイミングや伝え方が難しくなりがちです。

まず、タイミングについてですが、可能であれば「繁忙期を避ける」ことが望ましいです。会社の忙しさが落ち着いたタイミングで退職の相談をすることで、相手も冷静に話を聞いてくれやすくなります。また、原則として退職の1ヶ月以上前に申し出るのが社会人としての基本マナーです。就業規則で異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

伝える順番にも配慮が必要です。まずは「直属の上司」に口頭で伝えるのが基本です。ここで注意したいのは、メールやチャットでの一方的な報告を避けること。たとえ緊張していても、誠実に対面か電話でのやり取りを優先することが、後々の円満退職につながります。

伝え方としては、「個人的なキャリアの見直し」「今後の人生設計を踏まえて」というような表現を用いると、納得感が得られやすくなります。「会社や上司が悪い」といった否定的な理由は避け、感謝の気持ちを添えることが大切です。

退職理由や時期、引継ぎの準備状況などを整理し、伝える内容を紙にまとめてから面談に臨むと、スムーズに話を進めやすくなります。

円満退職に向けての一歩

どんなに辞めたい気持ちが強くても、伝え方一つで印象は大きく変わります。誠意を持って、落ち着いたタイミングで伝える。

それが、あなたの退職を前向きなものにしてくれるはずです。

熱意と人生観を語る・退職切り出しテンプレート(口頭用)

「部長、少しお時間をいただけますでしょうか。キャリアに関するご相談をさせていただきたいことがございます。」

(落ち着いた場で)

「まず初めに、これまで本当にお世話になり、心から感謝しております。部長のもとで学び、任せていただいた経験の一つ一つが、私の財産です。そんな今だからこそ、きちんとお話ししたいことがございます。」「私は、60歳という節目に向けて、これまでのサラリーマン生活に一つの区切りをつけたいと考えるようになりました。そして、その先は、自分自身の経験や知見を活かして、雇われる立場ではなく、自ら活動し、社会と関わっていく形を模索したいと思っています。」

「長年、会社のため、そして家族のために責任を果たしてきた自負はあります。一方で、振り返ってみると、与えられた環境の中で走り続けてきた側面も否めません。だからこそ、これからは自分の意思で道を選び、これまでとは異なる景色を見てみたいのです。

新たな挑戦を通じて、自分らしさを取り戻し、人生にもう一度“彩り”を加えたい。そう強く思うようになりました。」「もちろん、青臭い考えかもしれないとは自覚しています。しかし、体力や意欲のある今でなければ、その一歩を踏み出す勇気は持てなかったと思います。これから先、ただ安定に身を置くのではなく、成長を求めて行動する人生を選びたい。その思いに正直でありたいのです。」

「つきましては、〇月末を目処に退職を希望しております。業務への影響を最小限に抑えるため、引き継ぎは計画的に進め、責任を持って整理していく所存です。改めて、会社には深く感謝しております。どうか私の決断を、前向きな一歩として受け止めていただければ幸いです。」

退職前に転職先を決めるべき理由と40代・50代の転職活動の進め方

- 年齢を重ねるほど、転職活動は“準備の質”が問われる

- 空白期間のリスクを避けるには「在職中の行動」が鍵

- ミドル層向け転職は「自分をどう売るか」が勝負

- 職務経歴書と面接対策、そして“良い伴走者”の選定が成功のポイント

「辞めてから探そう」と思っていませんか?

気持ちが限界に近づいていると、先に退職する選択肢が魅力的に見えることもあります。しかし、特に40代・50代の転職は、「準備なく辞める」ことのリスクが非常に大きいという現実があります。

実際、年齢を重ねた転職は、若手よりも時間がかかる傾向があります。求人の選択肢が狭まることに加え、企業側も「即戦力性」や「マネジメント経験」「人柄の安定性」など、厳しい目で見てきます。そのため、焦りながら進めるより、在職中から水面下で動いておくことが、失敗の少ない選択につながります。

【収入・生活への影響を最小限に抑えるには】

退職後すぐに転職先が決まっていれば、経済面・精神面の不安はぐっと減ります。特に40代・50代は、住宅ローンや子どもの教育費、親の介護などライフイベントが重なる時期。

収入が数ヶ月途切れるだけでも、家計に与える影響は大きくなります。

また、家族にとっても「次が決まっている」という状態は、精神的な安心材料になります。「ちゃんと考えてくれている」「家庭を守ろうとしている」と伝わることで、応援や協力も得やすくなるのです。

【ミドル世代向け転職市場の現状と戦略】

40代・50代向けの転職市場は、「ポジション採用」や「経験者限定採用」が中心です。「未経験可」の求人は激減し、即戦力・マネジメント経験・専門スキルなどが評価されます。

だからこそ、重要なのは 「今の自分に何ができるか」を棚卸しし、「何を求められているのか」と重ねていく視点です。以下のような市場理解が必要です。

- 求人が少ない=競争率が高いため、1件ごとの精度が大事

- 中小企業や成長企業など、ニッチな分野に活路がある

- 年収よりもポジション・裁量を優先する企業も増えている

【職務経歴書は“実績×人物像”で信頼を得る】

ミドル世代の職務経歴書は「情報の多さ」ではなく、「読みやすさ」と「説得力」が鍵になります。

【ポイント】

- 業務内容より「成果・実績」を明確に

- 数字で語れる部分は数字で(売上○%UP、コスト削減○円など)

- チーム育成・マネジメント経験は必ず記載

- 志望動機は「企業が求めている人物像」と重なるように

また、書き出した内容は家族に見せることで、自信や客観性を取り戻す材料にもなります。

【面接は“自分らしさ”と“柔軟性”を伝える場】

40代・50代の面接では「人間性」が重視される傾向があります。これまでの経歴を押し出すだけでなく、企業の価値観や今後の方針に共感する姿勢を見せることで、柔軟性や協調性も伝わります。

よく聞かれる質問例:

- 「これまでの経験をどう活かせると考えていますか?」

- 「なぜこの業界・この会社に?」

- 「前職を辞めた理由は?」

→ ネガティブな印象を避け、「新たな挑戦」や「価値観の変化」として整理しておきましょう。

【転職エージェントの選び方と活用法】

自分一人での転職活動には限界があります。だからこそ、信頼できるエージェントの活用が重要です。

【選び方のコツ】

- 40代・50代向けの実績があるか

- 担当者が親身かどうか(話を聞かず紹介だけの業者はNG)

- 中小企業・管理職・専門職に強いか

複数登録も基本です。担当者との相性は転職成功の鍵になるため、2〜3社ほど試しながら比較してみるのがおすすめです。

【行動例:今すぐできる小さなステップ】

- 転職サイトに登録して求人動向をチェック

- 職務経歴書のたたき台を作成

- エージェントに1社だけでも面談を申し込む

- 家族に「このように考えている」と情報共有しておく

どれか1つでも始めれば、不安より「準備している自分」が見えてきます。

準備してから辞める、それが“戦略”

40代・50代の転職は、“流れに任せる”のではなく、“自分で流れをつくる”ことが求められます。

退職前に動き出すことで、生活も気持ちも整えた状態で未来に進むことができます。

「言い出せない」時に使える退職代行の活用法

- 精神的ストレスを軽減できる

- 上司との直接対話が不要

- トラブルや嫌がらせを回避しやすい

- 正当な手続きを代行してくれる安心感

どうしても退職の意思を伝える勇気が出ない、上司に話すのが怖い、という人にとって、退職代行サービスは有効な手段の一つです。「自分で言い出せないなんて甘えでは?」と悩む方もいますが、今の時代、無理をして心身を壊すより、適切なサポートを受けるほうが賢明な選択です。

退職代行の最大のメリットは、「職場と直接やり取りをせずに退職できる」という点です。退職の連絡はすべて代行業者が行い、手続きの進行もサポートしてくれます。精神的な負担が軽減されるため、心が限界に近いと感じている人には特に有効です。

また、上司が感情的になるタイプだったり、引き止めが激しかったりする職場では、円満に辞めることが難しい場合もあります。そういったケースでは、第三者が間に入ることで、トラブルを回避しながらスムーズに退職できる可能性が高まります。

さらに、労働組合や弁護士が運営する退職代行を選べば、法的な観点からも安心です。未払い残業代の請求や退職拒否への対応などもサポートしてくれるため、労働問題に発展しそうなケースでも適切に処理してもらえます。

ただし、代行を使う際は「どこまで対応してくれるか」「実績があるか」などを事前にしっかり確認しましょう。自分の状況に合った信頼できるサービスを選ぶことが大切です。

代行は弱さではない

「他人に頼るなんて…」と思うかもしれません。でも、勇気を出せないほど追い詰められているなら、それはすでに黄色信号です。

心を守る選択肢として、退職代行は決して間違いではありません。

退職の意思をメールで先に伝えるのはアリか?

- メールでの連絡は原則「補助的手段」

- どうしても対面が難しい場合に有効

- 感情ではなく事実を丁寧に伝える書き方が重要

- トラブル回避のための証拠としても活用できる

退職の話はできれば口頭で…とわかっていても、「どうしても面と向かっては言えない」「怖くて上司に話しかけられない」と悩む人も多いはずです。そんなとき、メールで退職の意思を伝えるという選択肢は、“非常識”なのでしょうか。

実際、メールで先に意思を伝えるのは「状況次第ではアリ」です。特に体調不良で休職中だったり、上司との関係が悪化していたり、直接話すことで精神的なストレスが強くなるような場合には、有効な手段となり得ます。

ただし、最初からメールだけで済ませようとするのは避けたほうが無難です。原則として退職の申し出は「口頭で、直属の上司に」伝えるのがマナーとされており、メールは補助的な手段と考えたほうが良いでしょう。

たとえば、「先にメールで退職の意志を伝え、その後に面談をお願いする」という流れであれば、失礼にはなりません。メールでは、「お忙しいところ恐縮ですが、退職についてご相談させていただきたく、ご連絡いたしました」といった柔らかい表現を使いましょう。感情を交えず、事実を丁寧に伝えることがポイントです。

さらに、メールは記録として残るため、のちのトラブル防止にも役立ちます。「言った・言わない」の誤解を避ける意味でも、文面でのやり取りは一定の安心材料になります。

メールでも伝えられる安心

直接言うのが難しいのは、決して弱さではありません。

今の自分の気持ちを大切にしながら、誠意を込めたメールで伝えるという方法も、時には有効な手段です。

円満に辞めるためにすべき準備と引継ぎの方針

- 40代・50代だからこそ「どう辞めるか」が信頼を左右する

- 感謝と配慮を込めた引継ぎが円満退職のカギ

- 書類や公的手続きは“抜け漏れゼロ”の事前確認を

- 自分と家族の生活を守るためにも準備は早めに

退職は単なる「会社を辞める」という行動ではありません。周囲への配慮と誠意が求められる、大切なプロセスのひとつです。特に40代・50代ともなれば、関わってきた業務や人間関係も多岐にわたるため、「どう辞めるか」であなた自身の印象やその後の人間関係が大きく変わります。

長く働いてきたからこそ、最後までしっかりやり切る。その姿勢が、自分自身のキャリアの総仕上げにもなるのです。

【引継ぎのコツは“段取り力”と“見える化”】

まず最も重要なのは、早めに引継ぎの計画を立てることです。現在の担当業務をリスト化し、マニュアル化・データ整理を行っておきましょう。後任者が業務をスムーズに引き継げるようにすることが、職場への最後の貢献です。

自分の退職日から逆算して、誰に・いつ・何を伝えるかを整理したスケジュール表を作ることで、引継ぎ漏れや焦りを防げます。「できる人ほど最後まで丁寧だった」と言われるような退職は、長年築いた信頼を崩さずに済む方法です。

【感謝の気持ちを表す“言葉”と“態度”】

もう一つ大切なのが、会社や同僚への感謝の気持ちを伝えること。これは単なる形式的な挨拶ではなく、これまで一緒に働いた人々との関係に、けじめをつける大切な場面でもあります。

「長くお世話になった職場だから、しっかり区切りをつけたい」――そんな思いを持っている40代・50代の方にとって、このタイミングは非常に意味深いものです。

自分の希望や思いを押し付けるのではなく、「これまでありがとうございました」と伝えることで、職場との関係性を円満に保ったまま新しい一歩を踏み出せるでしょう。

【退職理由は“前向きに伝える”が鉄則】

トラブルなく辞めるためには、「退職理由の伝え方」にも工夫が必要です。「不満があった」「もう限界だ」という本音があっても、会社側に伝える際は、“個人的なキャリアの見直し”や“新たな挑戦”といった前向きな表現に変換しておくことが、余計な摩擦を生まないコツです。

言葉ひとつで関係が壊れてしまうのは、もったいない話です。感情的にならず、事実を淡々と伝える冷静さが、円満退職の裏にある“知恵”です。

【退職後のために忘れてはいけない書類・手続き】

退職後も、生活は続いていきます。安心して次に進むためにも、以下の書類と公的手続きを事前に確認・準備しておきましょう。

■ 退職前に提出すべきもの

- 退職届(退職希望日の1ヶ月以上前に提出が基本)

■ 会社から受け取るべき書類一覧

- 離職票(失業保険の申請に必要)

- 源泉徴収票(年末調整・確定申告)

- 雇用保険被保険者証

- 健康保険資格喪失証明書

- 退職証明書(転職先が求める場合あり)

【退職後に必要な主な手続き】

| 手続き名 | 手続き場所・内容 |

|---|---|

| 健康保険の切替 | 任意継続(前職)か国民健康保険(市役所)を選択 |

| 年金の変更 | 厚生年金→国民年金(市役所で変更手続き) |

| 失業保険の申請 | 離職票を持ってハローワークへ(受給条件の確認も必要) |

| 所得税・住民税の処理 | 自分で納付、もしくは転職先の年末調整で調整可能 |

【退職後スケジュール例(40代・50代向け)】

| 時期 | やること |

|---|---|

| 退職日 | 最終勤務日・退職挨拶・書類返却 |

| 退職翌週 | 健康保険・年金の切替、失業保険の申請 |

| 2〜3週間後 | ハローワークで認定日、失業給付の待機期間終了 |

| 1ヶ月後以降 | 転職活動の本格化、エージェントとの面談など |

【最後まで「自分らしく」締めくくることが次につながる】

円満退職とは、残される人への「思いやり」と、これまでの感謝の「表現」の積み重ねです。それが自然とあなたの将来にプラスの影響を与え、次の職場でも誠実な人として受け入れられるきっかけになります。

40代・50代という経験豊かな年代だからこそ、職場に残る人に与える影響は大きく、辞め方そのものが“キャリアの集大成”になるとも言えるでしょう。

あなたの「辞め方」が次の信頼をつくる

退職とは「逃げること」ではなく、「次に進むこと」です。今までの努力と信頼を無駄にしないためにも、丁寧に準備をして、堂々と旅立ちましょう。

あなたのその一歩が、未来を切り拓く起点になります。

自分の将来を優先すべきと感じる理由と背景

- キャリアの主導権は「自分」にある

- 今の会社が将来の保証をしてくれるとは限らない

- 年齢を重ねた今だからこそ「選ぶ勇気」が必要

- 変化を恐れるより「後悔しない選択」が大切

会社に長く勤めてきた人ほど、「辞めたいけれど自分だけが抜けるのは無責任かもしれない」と思ってしまうことがあります。しかし、それでも「自分の将来を優先したい」と思い始めたのなら、その気持ちは無視すべきではありません。

この時代、会社にすべてを委ねる働き方が必ずしも正解とは限りません。突然の人事異動、方針転換、待遇の変化…どれも自分の意志とは関係なく起きることです。そんな中で、自分の人生設計を他人任せにしてしまうのはリスクでもあります。

また、40代・50代は「これからの働き方」を改めて考える最後のチャンスとも言えます。体力や気力に自信がある今だからこそ、新しい環境にチャレンジできる可能性も高く、「このままでいいのか」と悩む時間を行動に変えることが重要です。

「辞めたい」「転職したい」という気持ちが湧いてくるのは、それだけ今の環境が自分に合っていないサインでもあります。我慢を続けて心や体に負荷をかけるより、自分の価値観や希望に正直に動くことが、最終的には納得のいく人生につながるはずです。

もちろん、家族や生活のことを考えると簡単に決断できないのは当然です。ただ、現実と向き合いながら一つずつ課題を整理し、準備を重ねていけば、不安は次第に小さくなっていきます。

「自分を優先」してもいい

長年、周りを優先してきた方にとって、「自分を大切にする選択」は罪悪感すら伴うかもしれません。

でも、それは人生を前に進めるために必要な「尊重」です。あなたの未来は、あなたが守っていいのです。

【事例1】50代で突然の配置転換。「もう会社にキャリアを預けられない」と気づいた

食品メーカーで35年勤務してきた男性。現場責任者として長年結果を出し、部下からの信頼も厚かった。しかし50代後半に入り、会社の経営方針が変わり、突然デスクワーク中心の部署に異動。慣れないパソコン業務と会議の連続でモチベーションが下がり、体調を崩す日も増えた。「会社が必要としていたのは“今までの自分”であって、“これからの自分”ではない」と感じ、ようやく「このままでは後悔する」と動き出した。

この事例が語ること:

「会社が将来を保証してくれる」と思っていたが、環境は一夜で変わる。自分のキャリアの舵を自分で取るべき時期が来ていたと気づいた瞬間が、大きな転機となった。

【事例2】40代後半、年下上司との関係悪化で「会社に依存してはいけない」と痛感

物流会社で20年以上働いてきた女性。40代後半で自分より10歳以上若い上司の下につくことになり、徐々に評価されなくなった。意見を伝えても一蹴され、「もう古い考え方」と言われることも。「このままずっと下を向いて働き続けるのか」と考えたとき、はじめて“この場所ではもう自分を活かせない”と感じた。数ヶ月後、知人の紹介で中小企業の管理職へ転職し、「今は前よりずっと自分らしく働けている」と語る。

この事例が語ること:

会社にしがみつくのではなく、自分の「役割」を見直すタイミングが来ていた。年齢を重ねたからこそ、“必要とされる場所を自分で選ぶ”ことの意味に気づけた。

🌟「退職=不安」から「退職=チャンス」へ

不安の正体は「知らないこと」。

iOSマネーセミナーでは、**働き方が変わる今こそ必要な“お金の教養”**を、ゼロからわかりやすく教えてくれます。

👤 会社員・主婦・フリーランスまで受講者多数

💬 質問しやすい雰囲気&しつこい勧誘ゼロ

📱 オンライン開催・スマホでOK

知識は、一生モノの武器になります。

まとめ:退職 言い出せ ない40代・50代が最後に知るべき選択のすすめ

40代・50代になると、上司に退職を伝えることは容易ではなく、責任や周囲の視線が足かせになります。

ですが、今のまま気持ちを押し殺して働き続ければ、心身に無理が生じかねません。大切なのは「自分の人生を自分で選ぶ」という意識です。

退職は否定すべき行動ではなく、よりよい未来のための一手です。不安があるなら、転職先の候補や収入面の準備を早めに進めることが鍵となります。

退職の伝え方に迷うなら、段取りや相談方法も専門家の支援を利用すれば現実的に整えられます。

ぜひ今こそ、これまでの役割だけでなく、自分自身の人生全体を見つめ直し、納得のいく選択をしてほしいと思います。

✅ このまま、何もしない未来でいいですか?

早期退職して得た“自由”が、思いがけず“後悔”に変わることがあります。

この記事に共感したあなたは、きっとどこかで「このままで大丈夫かな…」と感じているはずです。

けれど、大丈夫。今からでもやり直せます。

しかも、“たったひとつの行動”で未来は変えられるんです。

🧾 老後のお金の不安を「数字で可視化」したい方へ

年金、足りる?生活費、もつ?

今すぐ把握しておくことが、最も安心な選択です。

👩💼 お金のことを「優しく学び直したい」方へ

誰にも聞けなかったこと、今なら聞けます。

女性限定・初心者向け・しつこい勧誘なし。

行動するか、何もしないか。

未来を選ぶのは、いまのあなたです。

よくある質問

質問:退職を言いにくい時はどうする?

退職を切り出しづらい時は、まず自分の気持ちを紙に書き出して整理することから始めましょう。伝えるべき内容を明確にしておくと、冷静に話しやすくなります。

また、直属の上司が話しにくい相手であれば、信頼できる別の上司や人事に先に相談する方法もあります。言葉に詰まることが不安なら、事前に伝えるフレーズや理由をシミュレーションしておくのも有効です。それでも難しい場合は、退職代行サービスを利用するという選択肢もあります。

質問:辞めたいけど言い出せない。伝えることができない。どうしたらいいですか?

「辞めたいけど言い出せない」と感じるのは、責任感や周囲への配慮があるからこそです。まずはなぜ辞めたいのか、その理由と気持ちを自分自身で整理しましょう。そして、退職は“わがまま”ではなく“自分のキャリアを選ぶ行動”だと捉え直してください。

伝え方に迷う場合は、ポジティブな理由(新たな挑戦、家庭との両立など)に言い換えることで、受け取られ方が和らぎます。不安を抱えたまま働き続けるより、計画的に退職の準備を進めることが、前向きな一歩につながります。

質問:言ってはいけない退職理由は?

退職理由として絶対に避けたいのは、「人間関係が悪い」「給料が低すぎる」などのネガティブで攻撃的な言い回しです。どんなに正直な気持ちでも、それをそのまま伝えると、相手との関係が悪化し、円満に退職できなくなる恐れがあります。

また、「この会社に未来はない」など会社を否定する発言も控えるべきです。代わりに「新しい分野に挑戦したい」「家庭と両立できる働き方を模索したい」など、前向きな姿勢を伝えることで、印象を損なわず退職の意志を示すことができます。

質問:3月いっぱいで退職 いつ言う?

3月末で退職したい場合は、遅くとも1月中には退職の意志を伝えるのが望ましいです。就業規則で定められている期間(通常は2週間〜1ヶ月)を守ることはもちろん、業務の引き継ぎや後任の調整をスムーズに進めるためにも、早めの申し出が大切です。また、年末年始を挟むことを考えると、12月中の相談がさらに理想的です。スケジュールを逆算して、退職届の提出や社内調整に必要な期間を確保することで、円満な退職と信頼関係の維持が可能になります。

質問:退職するときに言ってはいけないことは?

退職時に最も避けるべきなのは、感情に任せた批判的な発言です。例えば「こんな会社やってられない」「上司が無能だから辞めます」といった言葉は、後味が悪くなるだけでなく、職場での評価にも悪影響を与えます。また、裏話や他人の愚痴を退職理由に含めるのもNGです。退職は「感謝を伝える場」でもあります。

建設的で前向きな理由を選び、丁寧な言葉で伝えることで、次のステップへの信頼ある送り出しにつながります。気持ちをぶつける場ではなく、関係を円満に締めくくる場と捉えることが大切です。